Allgemeines

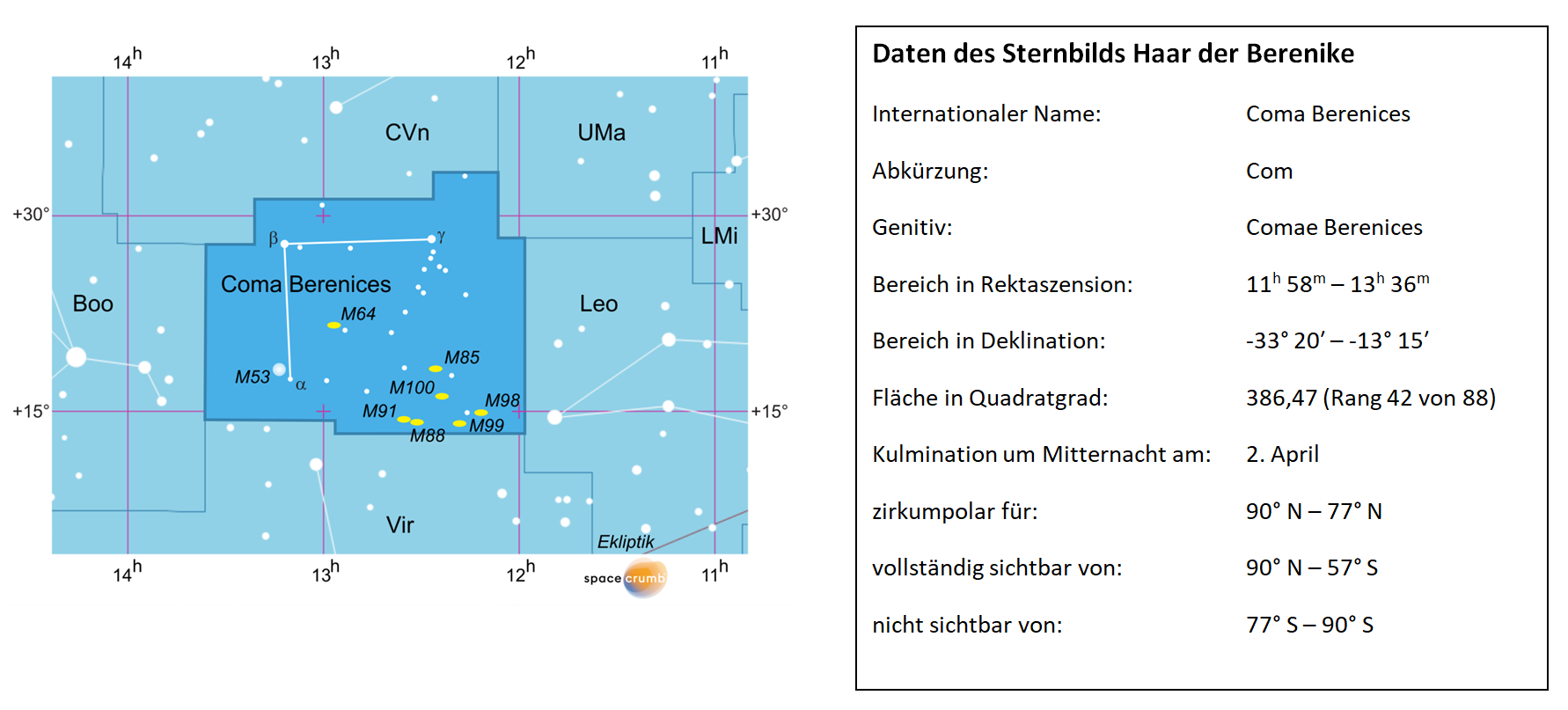

Das Sternbild Haar der Berenike ist nicht sehr auffällig, doch in einer klaren, dunklen Nacht glänzen an dieser Stelle des Himmels zahlreiche lichtschwache Sterne wie Diamanten auf schwarzem Samt. (Bilder: Uwe Reichert)

Besondere Himmelsobjekte

Hinweis: Dieser Abschnitt ist in Bearbeitung.

Ursprung des Sternbilds Haar der Berenike

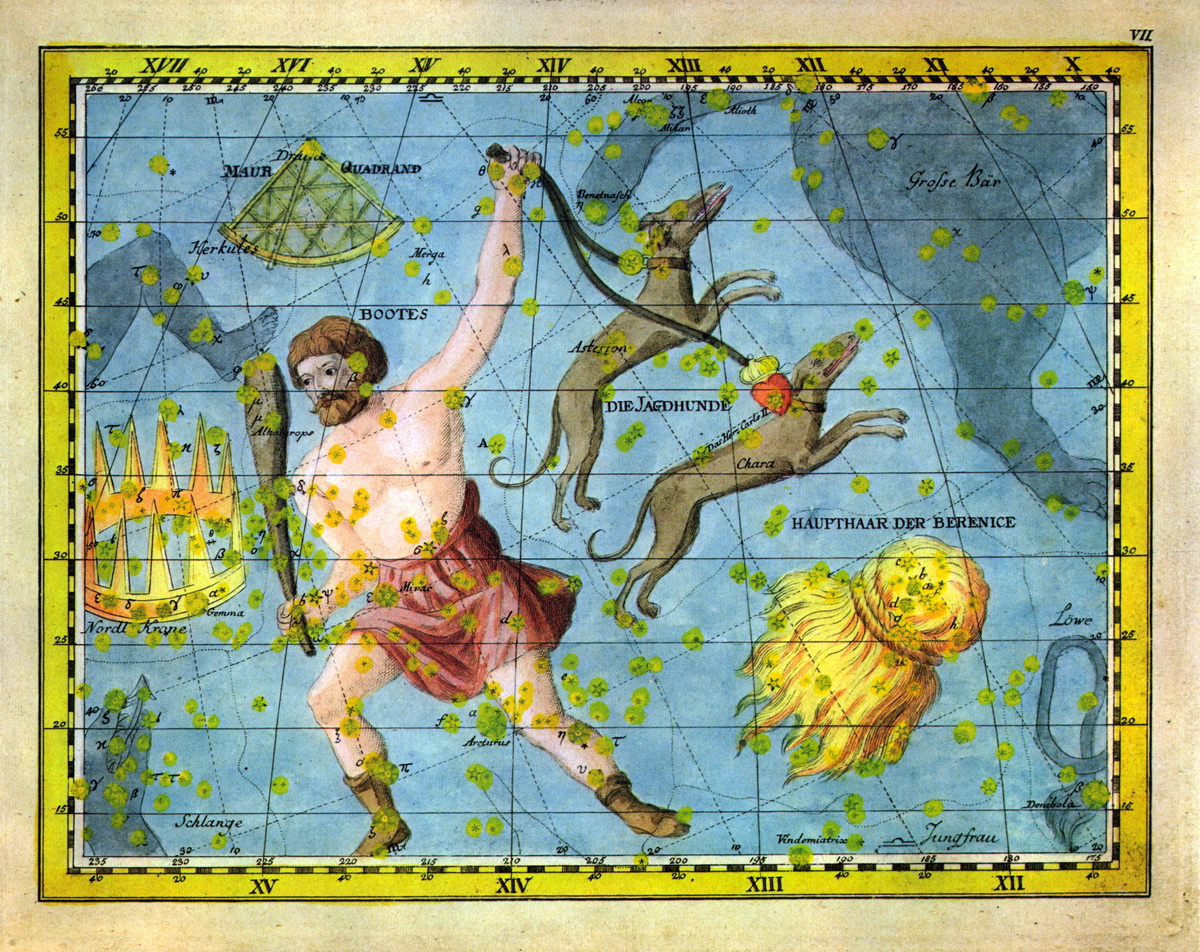

Johann Elert Bode (1747 – 1826) illustrierte das Sternbild Haar der Berenike in seiner 1782 erschienenen „Vorstellung der Gestirne auf XXXIV Kupfertafeln nach der Pariser Ausgabe des Flamsteedschen Himmelsatlas“. (Aus: J. E. Bode’s Sternatlas. Nachdruck der Originalausgabe von 1782 auf Veranlassung von Dr. Hans Vehrenberg, Treugesell-Verlag/Sterne und Weltraum)

Berenike – eine historische Person

Berenike II. ist keine mythologische Figur, sie hat im 3. Jahrhundert v. Chr. tatsächlich gelebt. Mehrere Frauen der ptolemäischen Dynastie trugen diesen Namen, der „die Siegreiche“ bedeutet. Die Ptolemäer waren die griechischen Herrscher Ägyptens in hellenistischer Zeit. In Weiterführung der ägyptischen Tradition war bei den Ptolemäern unter anderem die Geschwisterehe üblich. So war Berenike II. (etwa 272 – 221 v. Chr.), um die es hier geht, zugleich Schwester und Gattin von Ptolemaios III. Euergetes, der seit 246 v. Chr. König des Ptolemäerreiches in Ägypten war. Als ihr Gemahl mit seinen Truppen im 3. Syrischen Krieg gegen die Seleukiden zu Felde zog, die das Reich von Syrien und Palästina her bedrohten, suchte sie die Götter gnädig zu stimmen, indem sie gelobte, im Falle seiner siegreichen Rückkehr ihr schönes, wallendes Haar abzuschneiden. Das tat sie denn auch, und sie hinterlegte ihre Locken in einem Tempel in Zephyrium nahe der heutigen Stadt Assuan unter den wachsamen Augen der Tempelwächter. Doch oh Schreck: Am nächsten Tag1) Der Zeitraum, während dem die Sonne über dem Horizont steht. (2) Die Dauer für eine Umdrehung der Erde um ihre Achse. Der Sterntag, die auf die Sterne bezogene Rotationsdauer der Erde (z.B. gemessen als die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Meridiandurchgängen eines Sterns oder des Frühlingspunkts), ist mit 23 Stunden, 56 Minuten 4,091 Sekunden um knapp vier Minuten kürzer als der mittlere Sonnentag, der genau in 24 Stunden eingeteilt wird. Ursache dieser Differenz ist die Bahnbewegung der Erde um die Sonne: Während eines Tages hat sich die Erde auf ihrer Bahn ein Stück weiterbewegt. war die Haarpracht verschwunden. Um dem König eine Erklärung zu geben, wies der Hofastronom Konon von Samos – ein Freund des Archimedes – in einer dunklen Nacht auf eine Stelle am Himmel nahe des Schwanzes des Löwen, an der zahlreiche lichtschwache Sterne glitzerten, und sagte, die Götter seien über das Dankopfer Berenikes so erfreut gewesen, dass sie ihren Haaren für alle Ewigkeit einen Platz am Firmament geschenkt hätten wie einst der Krone der Ariadne (die im Sternbild Nördliche Krone, Corona Borealis, verewigt ist. Der König war offenbar zufrieden, konnte er doch nun die schönen Locken seiner Frau sehen, wann und von wo auch immer er wollte. Der Nachwelt überliefert wurde diese Begebenheit durch das Lobgedicht „Locke der Berenike“, das der griechische Gelehrte Kallimachos (etwa 305 – 240 v. Chr.) verfasst hat.

Die erste Darstellung des Sternbilds Haar der Berenike findet sich auf einem Himmelsglobus, den Caspar Vopelius im Jahr 1536 herstellte. Vopelius zeichnete die Haarlocke als eine im Wind wehende Mähne, in der eine kleine Frauengestalt versteckt ist. (Bild: Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_mfL012096_11; mit freundlicher Genehmigung)

Von Berenike zur Vernissage

Königin Berenike II. hat uns indes noch mehr hinterlassen als ihr wallendes Haupthaar am Firmament. Ihr zu Ehren wurde die Hafenstadt Euhesperides – das heutige Bengasi in Libyen – in Berenike umbenannt. Dieser Handelsplatz exportierte bis ins Mittelalter hinein einen lackartigen Anstrich, den man nach seinem Herkunftsort benannte. Über die lateinische Form Berenice und durch Lautverschiebungen wurde daraus im Italienischen vernice, im Französischen vernis und im Neuhochdeutschen „Firnis“. Nach dem französischen Wort bezeichnete man schließlich Ende des 19. Jahrhunderts die feierliche Eröffnung einer Gemälde-Ausstellung als „Vernissage“; dieser Begriff hat sich mittlerweile auch für Präsentationen anderer künstlerischer Produkte eingebürgert.Quellen:

- Klaus Bartels: Wie Berenike auf die Vernissage kam. Darmstadt 1996

- Gudrun Guttenberger: Berenike. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. (PDF)

- Johan L. Heiberg: Claudii Ptolemaei Opera quae exstant omnia. Volumen I. Syntaxis Mathematica, Leipzig 1898-1903

- Eckhard Slawik und Uwe Reichert: Atlas der Sternbilder, Heidelberg, Berlin 1998