Allgemeines

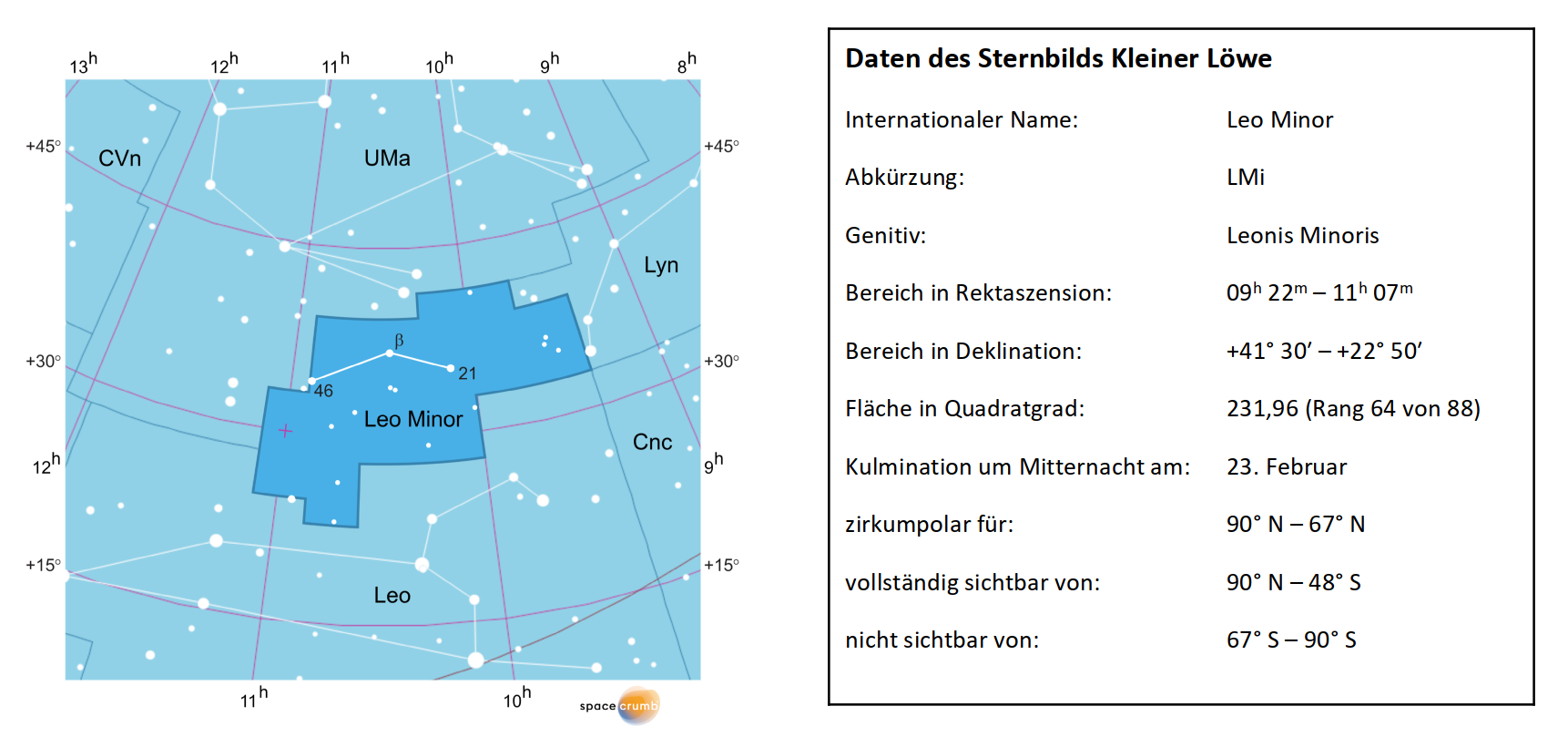

Der Kleine Löwe ist ein unauffälliges Sternbild nördlich des Löwen. Nur ein Stern leuchtet heller als die 4. Magnitude. (Bilder: Uwe Reichert)

Besondere Objekte

Veränderliche Sterne

Der Mirastern R Leonis Minoris

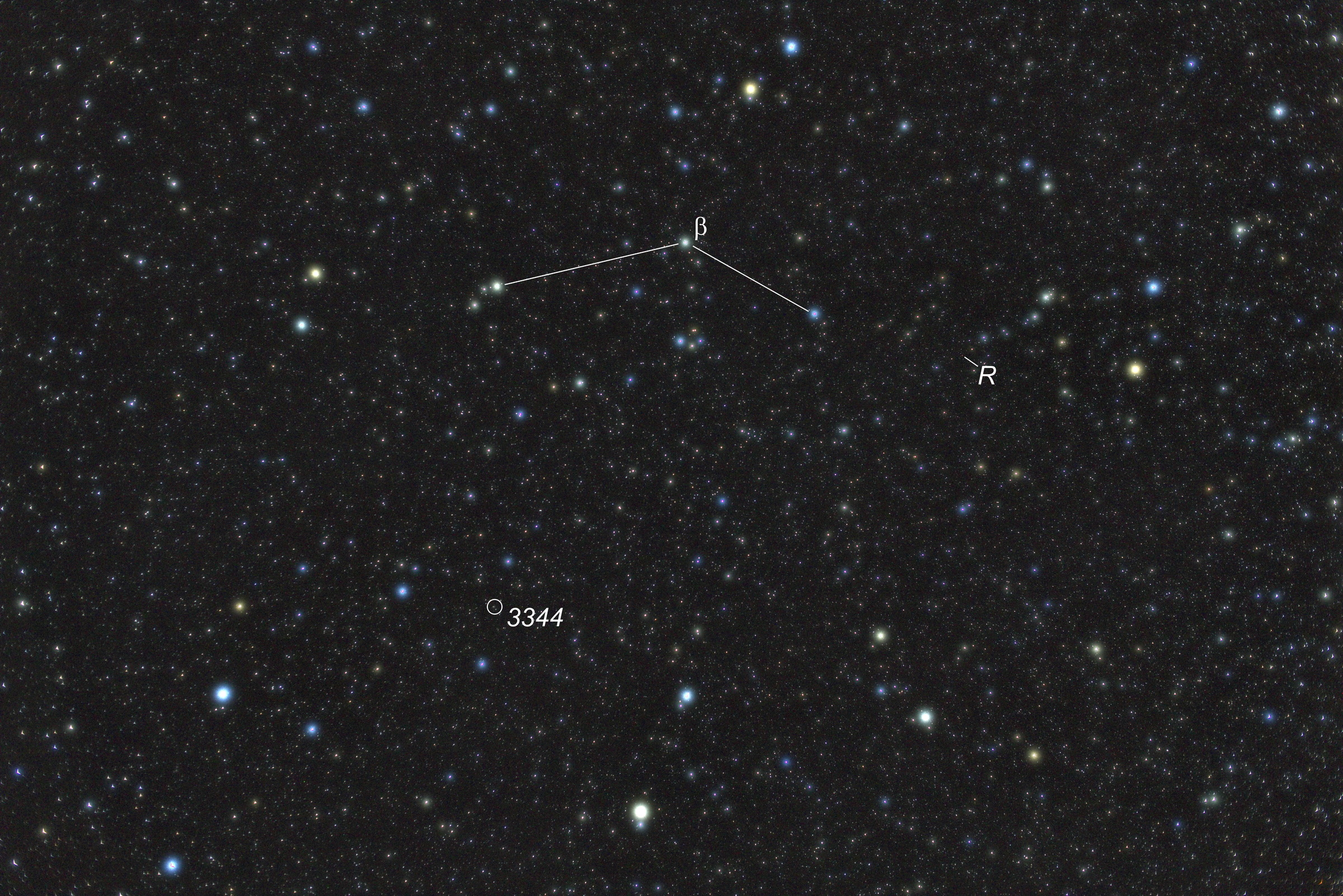

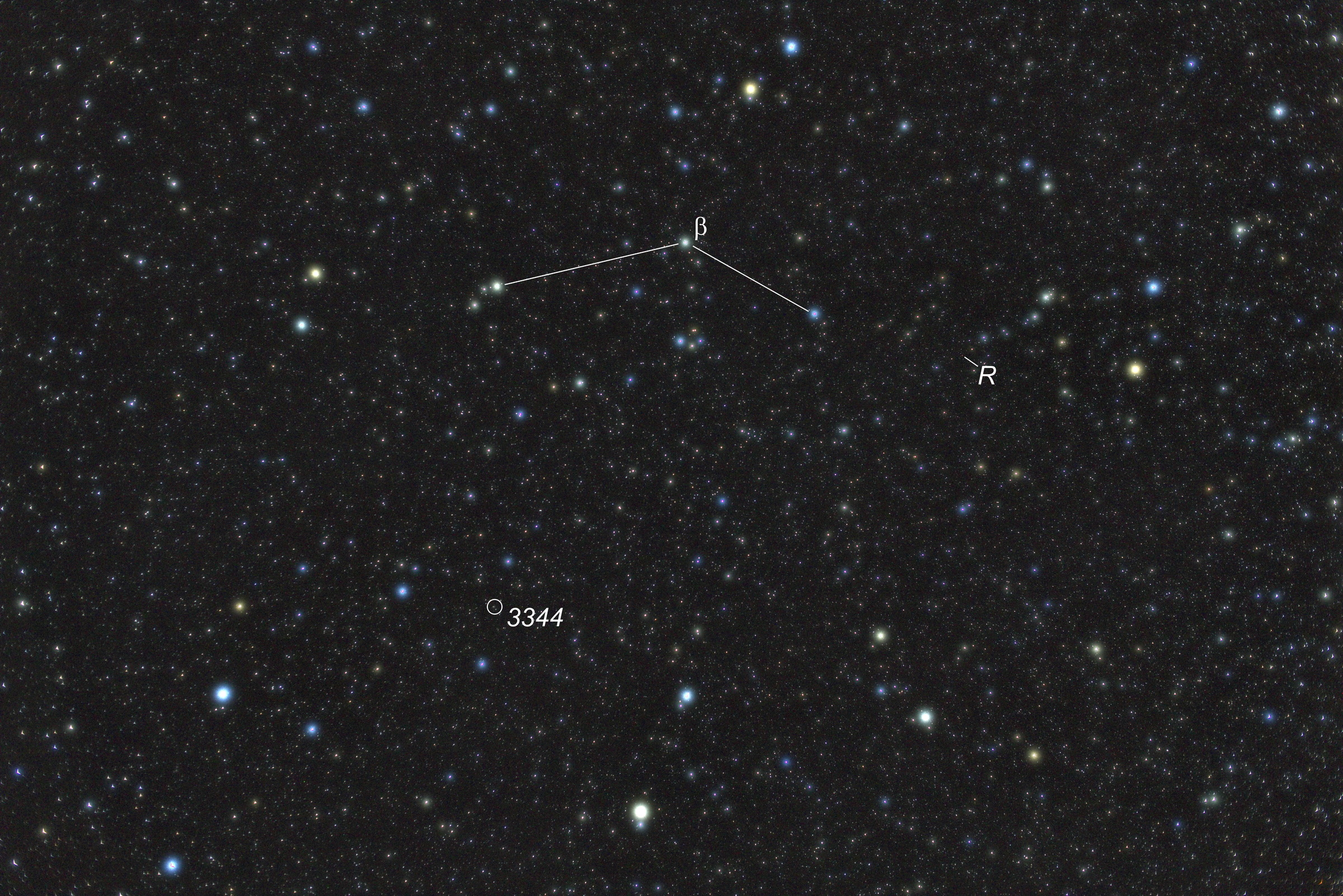

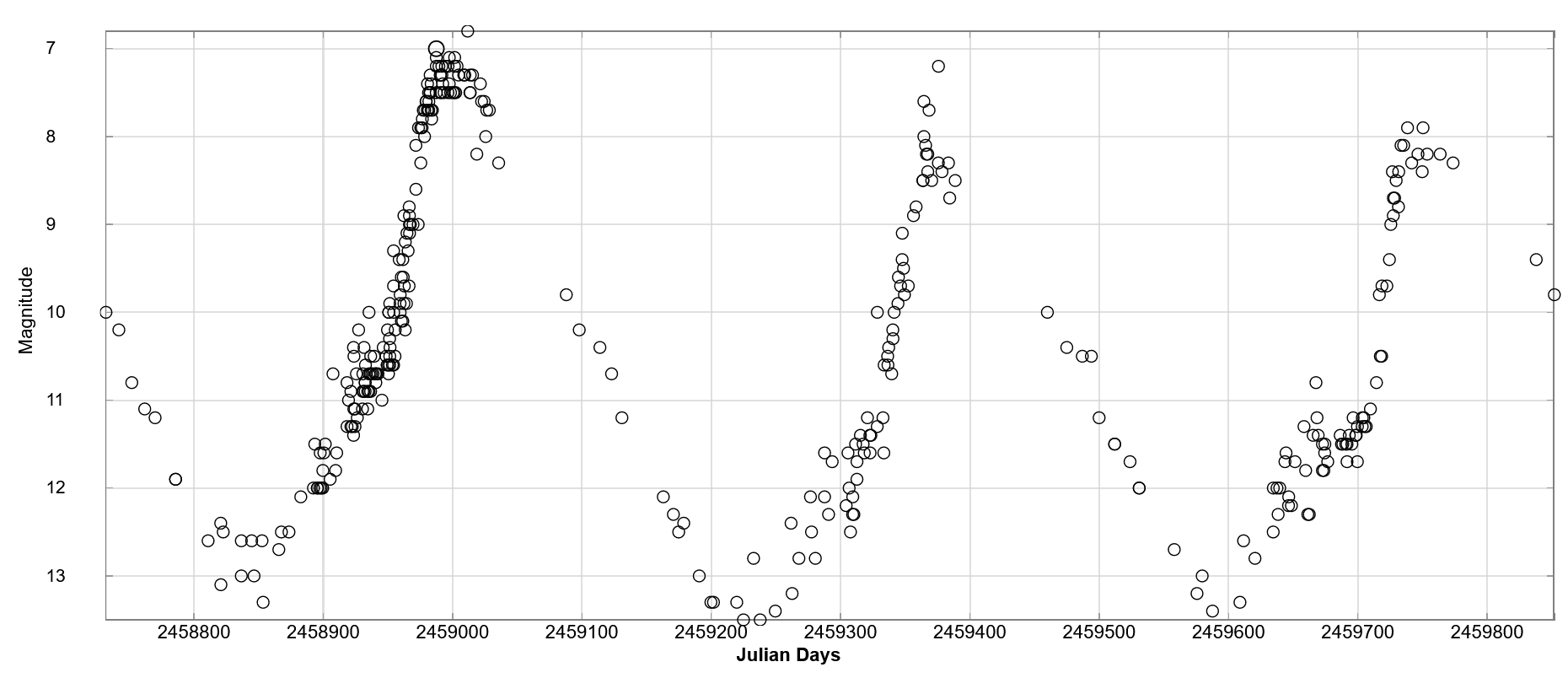

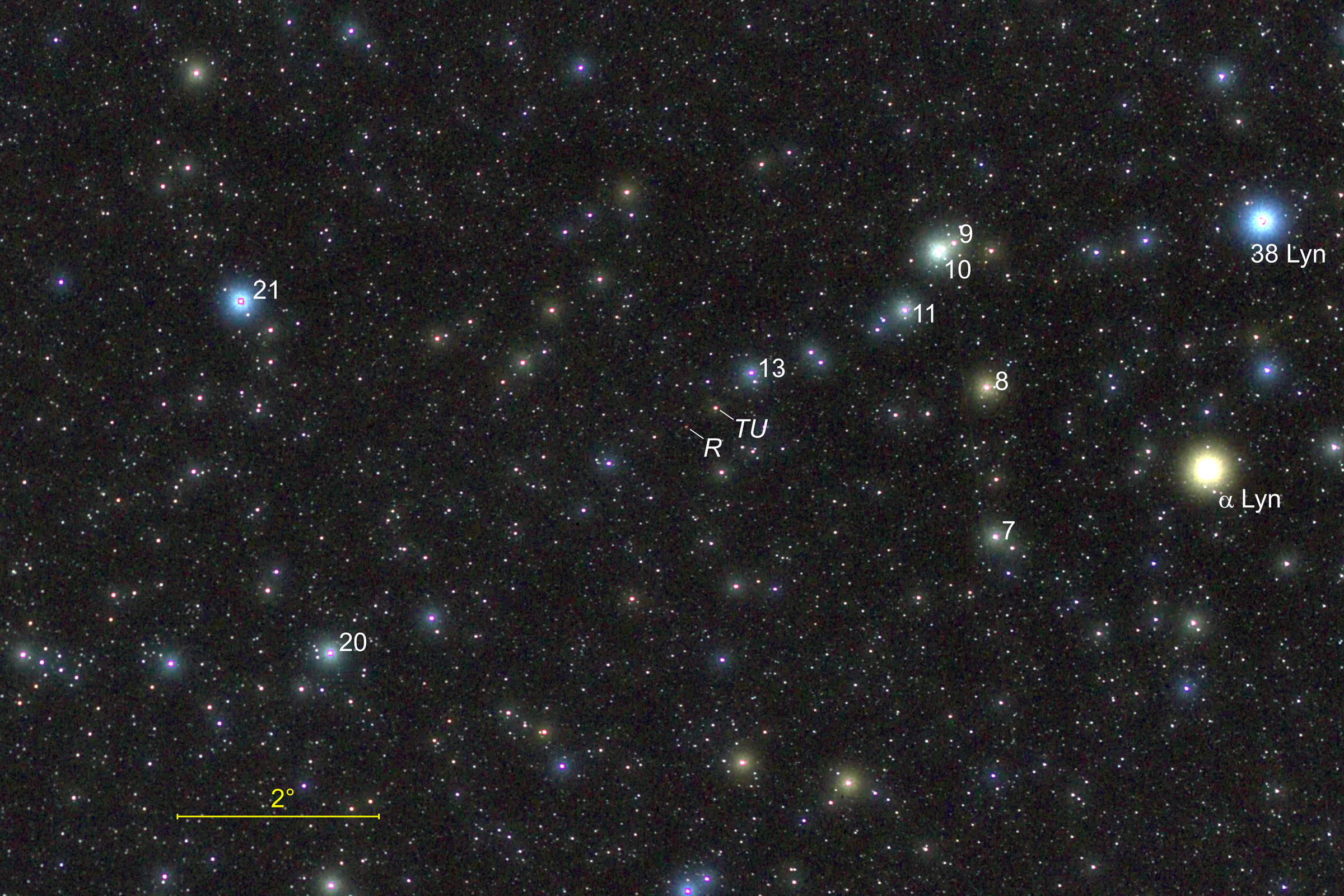

R Leonis Minoris oder kurz R LMi ist ein langperiodischer Pulsationsveränderlicher des Mira-Typs im westlichen Teil des Sternbilds Kleiner Löwe (Leo Minor). Mit einer Periode von etwa 372 Tagen schwankt die visuelle Helligkeit von R LMi zwischen den Extremwerten 6,3 und 13,2 mag. Im Maximum ist der Stern also leicht mit einem Fernglas zu sehen, während er im Minimum nur mit einem mittelgroßen Teleskop von mindestens 15 cm Spiegeldurchmesser aufzuspüren ist. Zum Auffinden dieses Sterns mit dem Fernglas oder Teleskop sucht man am Besten zunächst den 3 mag hellen Stern Alpha Lynxis (α Lyn) im benachbarten Sternbild Luchs (Lynx) und schwenkt dann genau 5° nach Osten. Da die Periodenlänge von R LMi etwa eine Woche länger als ein Jahr ist, verschieben sich die Zeitpunkte der Maxima und Minima von Jahr zu Jahr entsprechend zu späteren Terminen. Das letzte Maximum, in dem der Stern nur etwa 8 mag erreichte, ereignete sich im Juni 2022. In den nächsten Jahren werden die Maxima in den ungünstigen Monaten Juli und August zu liegen kommen, wenn das Sternbild Kleiner Löwe in der Nacht gerade seine tiefste Stellung über dem Horizont einnimmt oder sogar unter ihm verschwindet.

Lichtkurve des Mira-Veränderlichen R Leonis Minoris von September 2019 bis September 2022. Die scheinbare Helligkeit des pulsierenden Sterns schwankte in diesem Zeitraum mit einer Periode von etwa 377 Tagen zwischen 7 mag und 13,2 mag. Jeder Messpunkt in dieser Lichtkurve entspricht einer visuellen Helligkeitsschätzung eines Amateurastronomen. Die nach rechts laufende Zeitachse ist in Einheiten von Tagen als Julianisches Datum markiert. (Bild: AAVSO)

Der Mira-Stern R LMi und der irreguläre Veränderliche TU LMi befinden sich im westlichen Teil des Sternbilds Kleiner Löwe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte R LMi im Visuellen eine scheinbare Helligkeit von nur etwa 11,5 mag. (Bild: Uwe Reichert)

Physische Eigenschaften von R LMi

Wie alle Mira-Sterne ist R LMi ein roter Riesenstern, der sich in einer späten, instabilen Phase seiner Entwicklung befindet, der so genannten AGB-Phase. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm liegen diese Sterne hoher Leuchtkraft auf dem asymptotischen Riesenast (englisch: Asymptotic Giant Branch, AGB). Mit seiner geringen Oberflächentemperatur von rund 2700 Kelvin gehört R LMi zur Spektralklasse M. Die spektralen Eigenschaften ändern sich während einer Periode leicht: von M6.5e im Maximum zu M9.0e im Minimum. Damit einher gehen Veränderungen der Temperatur und des Durchmessers (rund der 500-fache Durchmesser der SonneDer Zentralkörper unseres Sonnensystems, ein Hauptreihenstern der Spektralklasse G2V. Die Masse der Sonne beträgt rund 2 · 1030 kg, ihr Radius 700 000 km, ihre Oberflächentemperatur 5778 Kelvin und ihre Leuchtkraft 3,8 · 1026 W. Masse und Leuchtkraft der Sonne dienen als Referenzmaßstab für andere Sterne.) und somit auch der Leuchtkraft (die etwa der 5000-fachen Leuchtkraft der SonneDer Zentralkörper unseres Sonnensystems, ein Hauptreihenstern der Spektralklasse G2V. Die Masse der Sonne beträgt rund 2 · 1030 kg, ihr Radius 700 000 km, ihre Oberflächentemperatur 5778 Kelvin und ihre Leuchtkraft 3,8 · 1026 W. Masse und Leuchtkraft der Sonne dienen als Referenzmaßstab für andere Sterne. entspricht). Aus der Perioden-Leuchtkraft-Beziehung wurde die Entfernung von R LMi zur Erde zu rund 1100 Lichtjahren abgeschätzt, während sich aus den astrometrischen Daten des Gaia-Satelliten ein etwas geringerer Wert von 950 Lichtjahren ergibt.

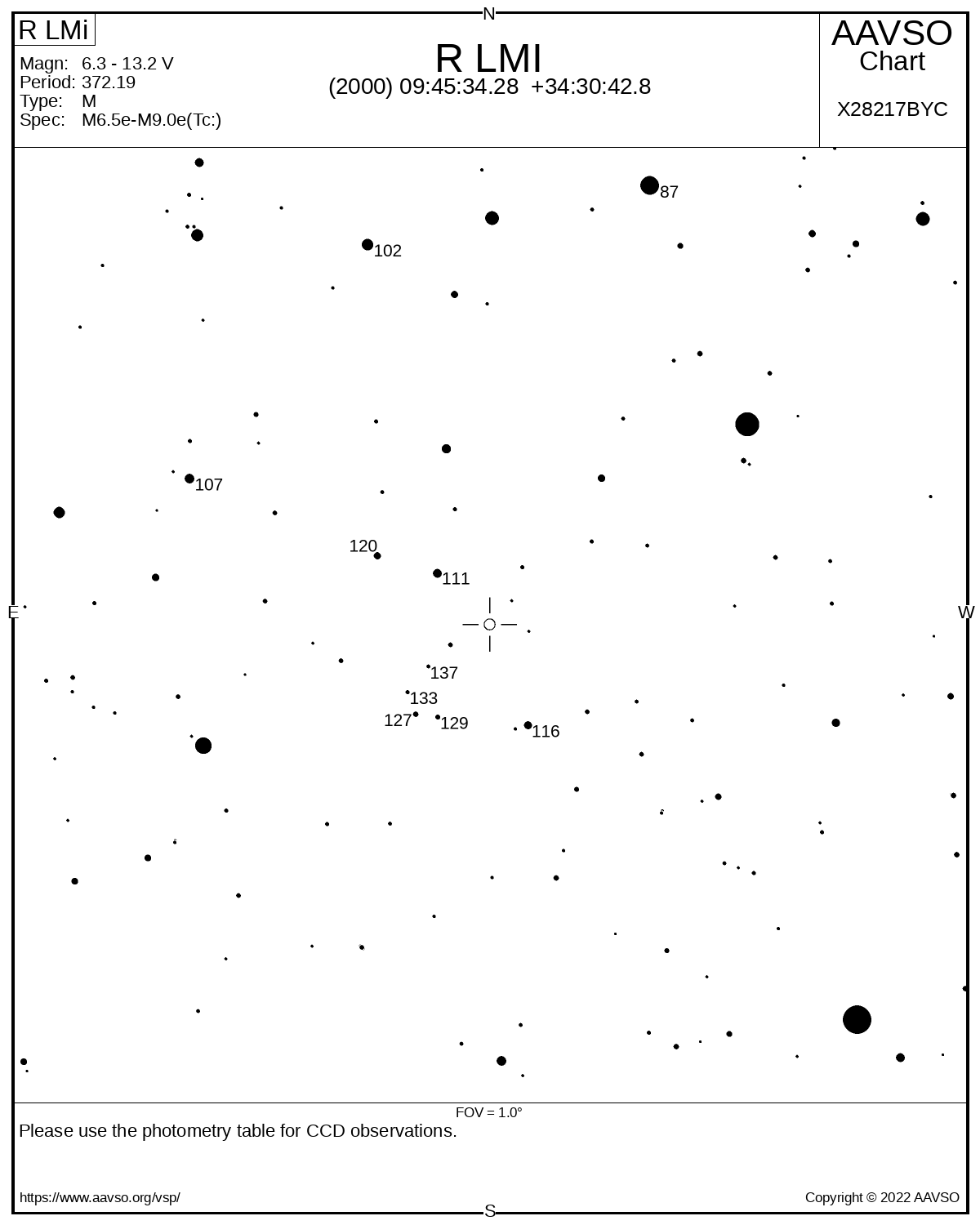

Die Umgebung des Mira-Veränderlichen R Leonis Minoris (Fadenkreuz in der Bildmitte). Die Zahlen sind Helligkeiten von geeigneten Vergleichssternen in Magnituden, wobei das Komma bzw. der Dezimalpunkt weggelassen wurde, um Verwechslungen mit Sternen zu vermeiden. Beispiel: 111 = 11,1 mag. Die Kantenlänge des gezeigten Himmelsausschnitts ist 1°. Hellster Stern in der Karte ist der Veränderliche TU LMi, dessen Helligkeit irregulär zwischen 9,0 und 9,9 mag schwankt. (Bild: AAVSO)

Merkmale von AGB-Sternen

Das physikalische Verhalten von AGB-SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.en ist im Wesentlichen durch drei Vorgänge geprägt:- Ihre äußere Gashülle pulsiert stark, dehnt sich also abwechselnd aus und zieht sich wieder zusammen, was mit Veränderungen von Temperatur und Leuchtkraft einhergeht. Diese Pulsationen führen zu den beobachteten langperiodischen Helligkeitsänderungen der Mirasterne.

- Die im Inneren durch Nukleosynthese entstandenen Elemente vermischen sich durch Gasströmungen im Stern und gelangen bis an die Oberfläche.

- Wegen des großen Durchmessers des Sterns und der geringen Dichte der äußeren Gashülle strömt viel Materie als Sternwind in den interstellaren Raum. Auf diese Weise reichern AGB-Sterne die interstellare Materie mit schweren Elementen und Staubpartikeln an.

Galaxien

Die Balken-Spiralgalaxie NGC 3344

NGC 3344 ist eine Balken-Spiralgalaxie im Sternbild Kleiner Löwe (Leo Minor), auf deren Scheibenebene wir ungehindert blicken. Ihr heller Zentralbereich befindet sich in einem kurzen Balken aus alten, gelblich leuchtenden Sternen, an dem weit ausladende Spiralarme ansetzen. In diesen fallen auf fotografischen Aufnahmen zahlreiche Sternentstehungsgebiete auf, die an dem rötlichen Leuchten von Wasserstoffgas erkennbar sind.

NGC 3344 ist eine Balken-Spiralgalaxie, deren flache Scheibe wir direkt von oben sehen. In dieser Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops erscheinen alte Sterne gelb und junge Sterne blau; in rötlichem Licht leuchten zahlreiche Sternentstehungsgebiete in den Spiralarmen. Die hellen Sterne mit den kreuzförmigen Bildartefakten befinden sich in unserem eigenen Milchstraßensystem. (Bild: ESA/Hubble & NASA)

Eine Schönheit unter den Spiralgalaxien

Die Galaxie liegt relativ isoliert im Grenzgebiet zwischen den SternbilderKonstellationen aus mehreren auffällig angeordneten Sternen am irdischen Himmel, die von Beobachtern mit einem bestimmten Namen belegt wurden, um sie leicht merken zu können. Praktisch alle Kulturkreise der Welt haben so Ordnung in die verwirrende Vielfalt an scheinbar zufällig verteilten, unterschiedlich hellen Sternen gebracht. Als Namensgeber fungierten Figuren aus der Mythologie, Tiere oder Gegenstände aus dem gewohnten Umfeld. Für die moderne Astronomie spielen Sternbilder keine Rolle. Doch für die Amateurastronomen oder für erste Orientierungsversuche am Nachthimmel haben sie einen hohen Wert. Die meisten der heute insgesamt 88 offiziell anerkannten Sternbilder wurden aus der griechischen Mythologie übernommen.n Löwe und Kleiner Löwe, gehört aber zu einem Seitenzweig des Virgo-Superhaufens. Ihre Entfernung zu uns beträgt ungefähr 23 Millionen Lichtjahre. Mit einem Durchmesser von rund 50 000 Lichtjahren ist NGC 3344 deutlich kleiner als unser Milchstraßensystem. Da sich ihre Scheibe uns in Aufsicht präsentiert, bietet sie nicht nur ein prächtiges Bild ihrer ästhetisch gewundenen Spiralarme, sondern ihr Sterneninventar lässt sich auch detailliert wissenschaftlich untersuchen. Die nebenstehende Fotografie, die mit dem Weltraumteleskop Hubble gewonnen wurde, zeigt die Galaxie in einer Kombination aus mehreren Aufnahmen, die den gesamten Wellenlängenbereich vom Ultravioletten bis zum nahen Infrarot umfassen.

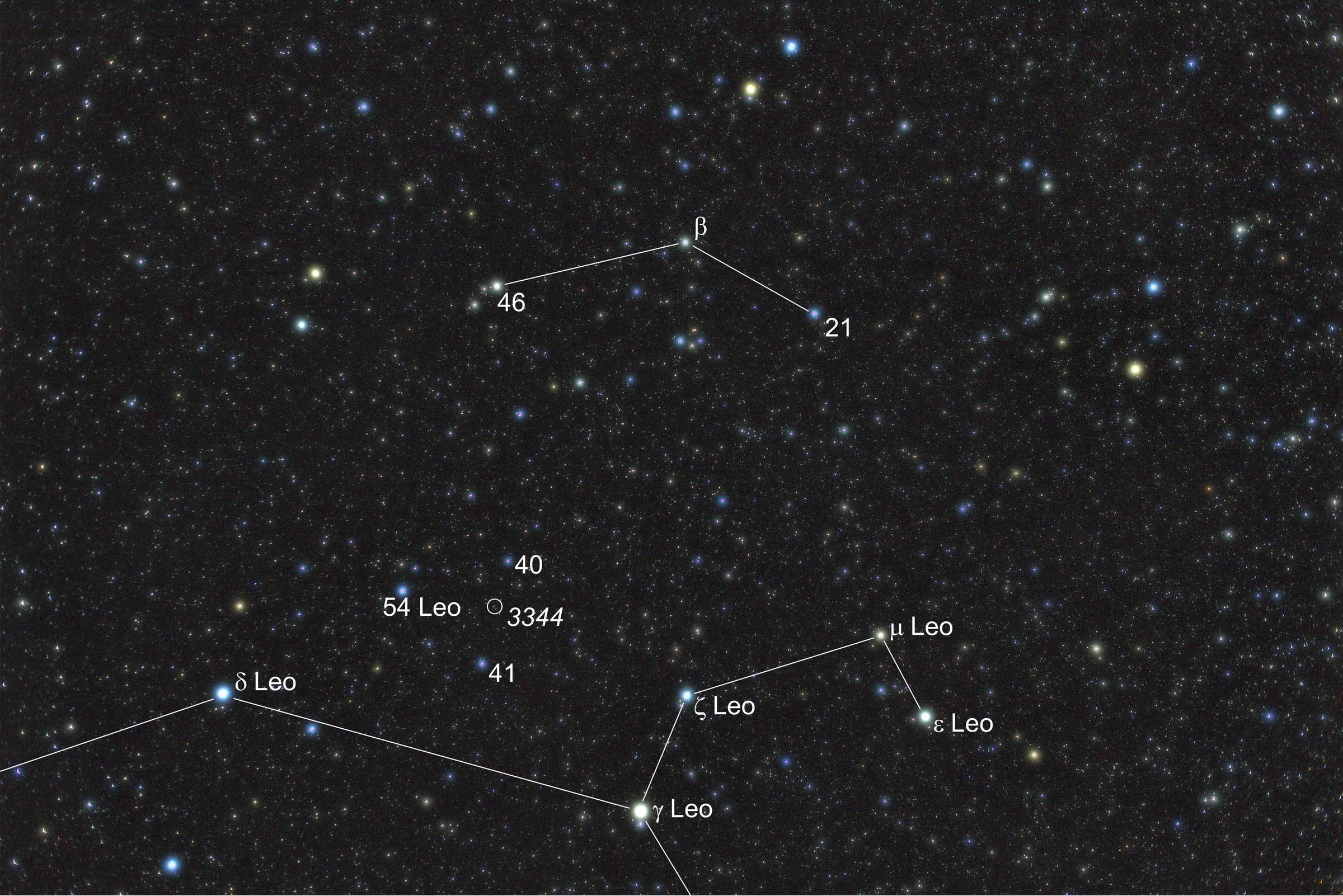

Die Galaxie NGC 3344 liegt im südlichen Teil des Sternbilds Kleiner Löwe, über dem Rücken des „großen“ Löwen. Wir finden sie etwa in der Mitte der Verbindungslinie der Sterne 40 und 41 LMi, die gemeinsam mit 54 Leonis ein gleichseitiges Dreieck bilden. (Bild: Uwe Reichert)

Innerer und äußerer Ring

Untersuchungen zeigten, dass die Galaxie NGC 3344 zwei ringförmige Strukturen aufweist. Ein innerer Ring mit einem scheinbaren Durchmesser von 52 Bogensekunden umgibt den schwach ausgeprägten Balken im Zentralbereich der Galaxie, und an ihm setzt die im Visuellen sichtbare Struktur der Spiralarme an. Die Spiralarmstruktur wird wiederum von einem äußeren Ring mit einem scheinbaren Durchmesser von etwa 380 Bogensekunden umgeben. Beide Ringe bestehen aus jungen Sternen, die im bläulichen Licht leuchten. Wie solche Ringe entstehen, ist noch Gegenstand der Forschung. Insbesondere, da es keine weiteren größeren Galaxien in der Umgebung von NGC 3344 gibt, liegt die Vermutung nahe, dass die in dieser Galaxie beobachteten Strukturen ohne Wechselwirkung mit anderen Sternsystemen entstanden sein müssen.Herausforderung für Amateurastronomen

Für Astrofotografen ist NGC 3344 wegen ihrer geringen scheinbaren Größe ein schwieriges Objekt. Gelungene Aufnahmen stammen z.B. von Scott Rosen, Adam Block, Hans Egger und Oleksii Semeshchuk.

Weitfeldaufnahme der Galaxie NGC 3344. (Bild: Aladin Lite)

Ursprung des Sternbilds Kleiner Löwe

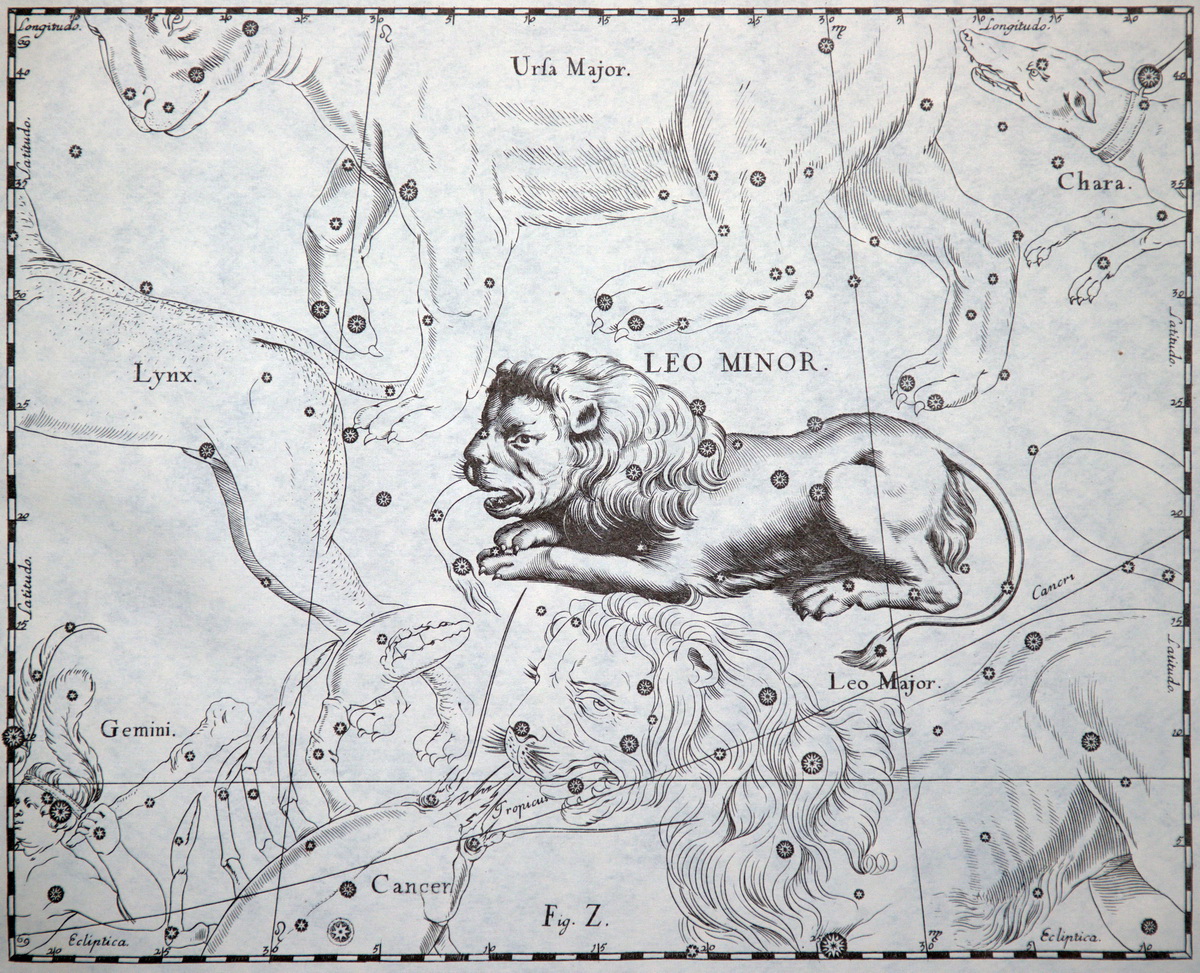

In seinem posthum erschienenen Himmelsatlas führte Johannes Hevelius nördlich des Löwen das neue Sternbild Kleiner Löwe (Leo Minor) ein. (Aus: Johannes Hevelius, Sternenatlas, russische Ausgabe, Taschkent 1978.)