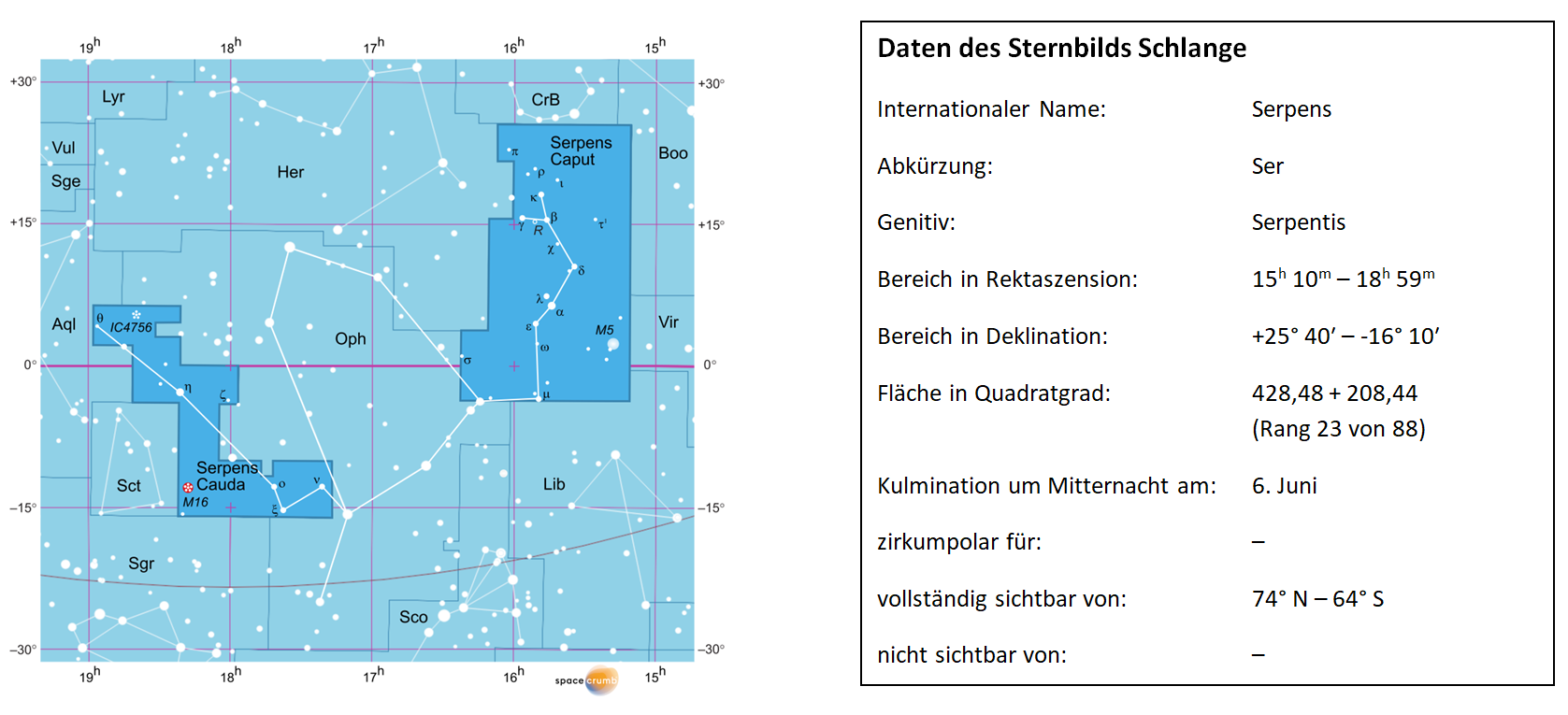

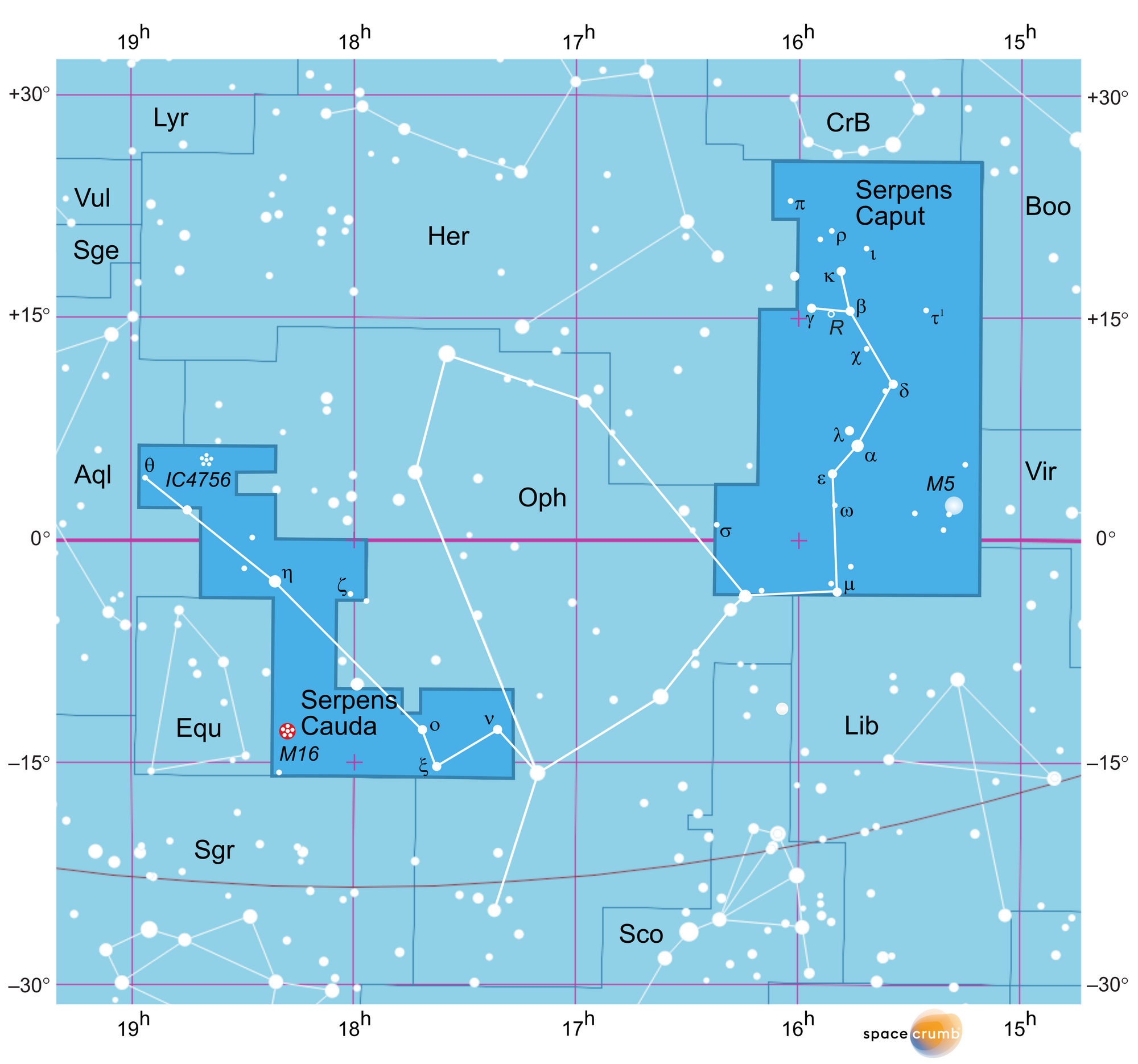

Die Schlange (lateinisch Serpens) ist das einzige der 88 modernen Sternbilder, das aus zwei Teilen besteht. Diese werden durch Ophiuchus, den Schlangenträger, verbunden. Zur Unterscheidung bezeichnet man mitunter den westlichen Teil des Sternbildes als Serpens Caput (Kopf der Schlange) und den östlichen als Serpens Cauda (Schwanz der Schlange); die Astronomen betrachten jedoch beide Teile als Einheit und sprechen einfach von Serpens. Im nächtlichen Lauf der Gestirne geht der Kopf der Schlange voran; er geht als erster im Osten auf und als erster im Westen unter.

Ein Dutzend Sterne der Schlange der 3. und 4. Helligkeitsklasse bilden gemeinsam mit helleren Sternen des Schlangenträgers eine lange, bogenförmige Sternenkette, deren Ost-West-Ausdehnung rund 50° beträgt. Hellster Stern ist Alpha Serpentis (α Ser) mit einer scheinbaren visuellen Helligkeit von 2,63 mag.

Wegen seiner Lage auf dem Himmelsäquator ist das Sternbild Schlange von allen bewohnten Orten auf der Erde zu sehen. In den Monaten Juni bis August steht es günstig am Abendhimmel. Für Beobachter auf der Nordhalbkugel beeinträchtigen jedoch die kurzen Nächte und die vielerorts vorhandene Lichtverschmutzung die Sichtbarkeit. Um die gesamte Ausdehnung der Sternenkette zu überblicken, eignet sich der Zeitpunkt am besten, wenn das Sternbild seine höchste Stellung im Süden erreicht. Dieser Meridiandurchgang verschiebt sich von Nacht zu Nacht um etwa vier Minuten. Um Mitternacht, wenn der Himmel am dunkelsten ist, erfolgt der Meridiandurchgang in der ersten Hälfte des Monats Juni.

Beobachter auf der Südhalbkugel haben bessere Chancen, die Schlange unter einem dunklen Himmel zu beobachten. Von Namibia oder Chile zum Beispiel erfolgt der Meridiandurchgang hoch im Norden, und die Ausläufer der Schlange erreichen fast den Zenit. In den langen Nächten des südlichen Herbstes und Winters steht das Sternbild mehrere Stunden lang in guter Beobachtungsposition am Himmel.

Der Schwanz der Schlange liegt in einem Bereich des Milchstraßenbandes, in dem zahlreiche Dunkelwolken das Licht dahinter liegender Sterne verbergen. Bekanntestes Beobachtungsobjekt in diesem Teil des Sternbilds ist der junge offene Sternhaufen Messier 16, der in einen Emissionsnebel eingebettet ist. Dieses auch als Adlernebel bekannte Objekt enthält Staubstrukturen, die durch eine Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble als „Säulen der Schöpfung“ bekannt geworden sind. Im westlichen Teil des Sternbilds, dem Kopf der Schlange, befindet sich ebenfalls ein Messier-Objekt: der Kugelsternhaufen M 5.

Das zweigeteilte Sternbild Schlange grenzt östlich und westlich an das Sternbild Schlangenträger an, dessen Figur durch ein Polygon angedeutet ist. (Bilder: Uwe Reichert)

(Bewege den Mauszeiger über das obere Bild, um die figürliche Darstellung des Sternbilds einzublenden. Klicke auf eines das linke untere Bild um es zu vergrößern.)

Besondere Himmelsobjekte

Veränderliche Sterne

Der Mira-Stern R Serpentis

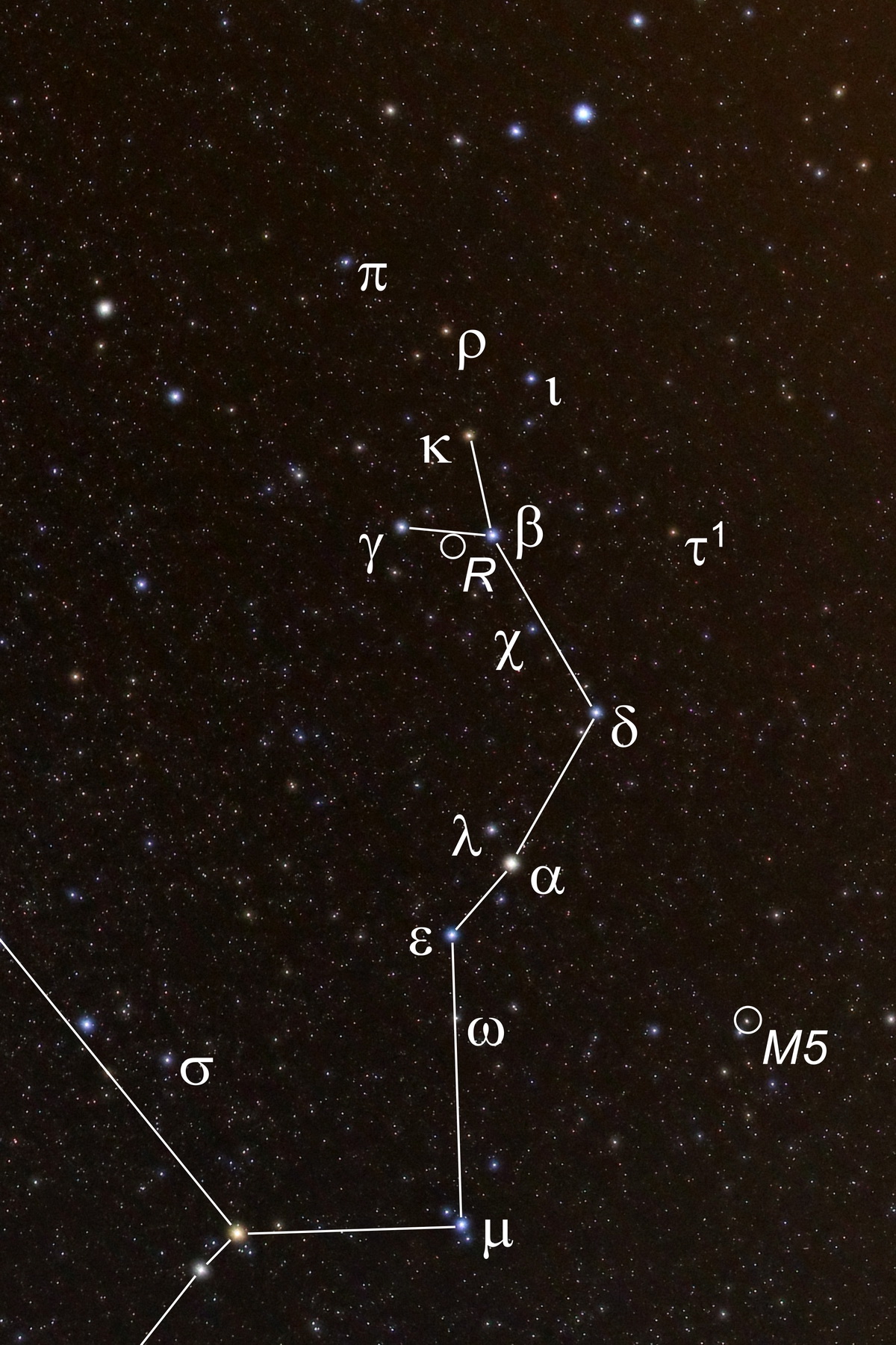

R Serpentis ist ein langperiodischer Pulsationsveränderlicher des Mira-Typs. Wir finden ihn im Kopf der Schlange (Serpens Caput), dem westlichen Teil des SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.bilds Serpens, direkt unterhalb des auffälligen SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.endreiecks, das den Schlangenkopf repräsentiert. Der Veränderliche ist rund 900 Lichtjahre von unserer Erde entfernt; seine scheinbare Helligkeit variiert mit einer Periode von im Mittel 356 Tagen zwischen einem Maximalwert von 5,2 mag und einem Minimalwert von 14,4 mag. Wie alle Mira-SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.e ist R Serpentis ein roter Riesenstern, dessen Entwicklungsphase im Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) durch die Lage auf dem asymptotischen Riesenast gekennzeichnet ist. Die Dauer der Instabilität währt vermutlich nur um die 100 000 Jahre; das ist sehr kurz verglichen mit einem typischen Alter dieser SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.e zwischen 3 und 10 Milliarden Jahren.Regelmäßige Lichtkurve

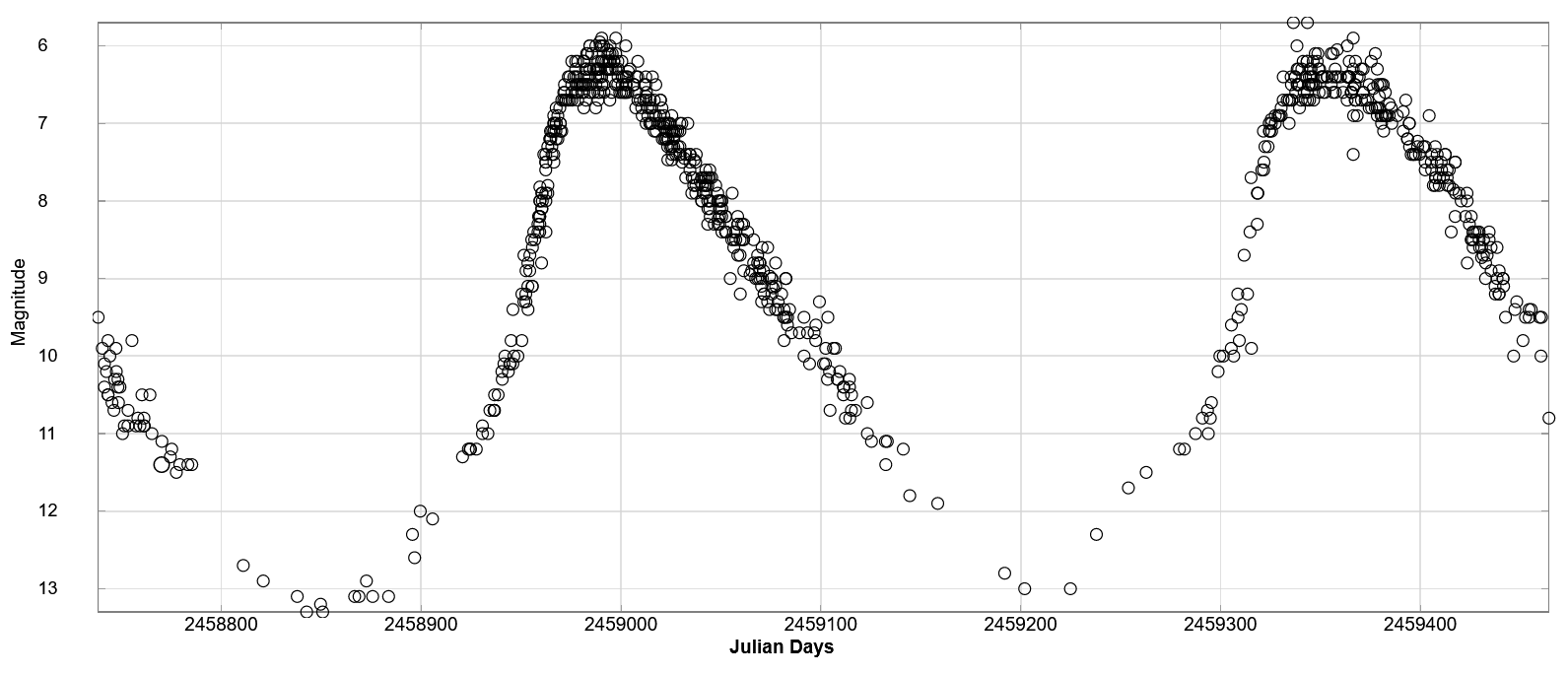

Die Veränderlichkeit von R Serpentis hatte der Astronom Karl Ludwig Harding (1765 − 1834) in Göttingen entdeckt. Seit Jahrzehnten beobachten Amateurastronomen aus aller Welt diesen Mira-SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.. Die gemessene Lichtkurve zeigt, dass der Lichtwechsel sehr regelmäßig ist. Der Anstieg zum Maximum erfolgt dabei schneller als der nachfolgende Abstieg zum Minimum. Wie bei Mira-SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande.en üblich, schwanken die Extremwerte der Helligkeit zwischen benachbarten Zyklen. Nur selten übersteigt die Maximumshelligkeit 6 mag, so dass R Serpentis für das freie Auge unerreichbar bleibt. Mit einem Fernglas ist der Veränderliche jedoch über einen Zeitraum von knapp drei Monaten um das Maximum herum gut zu beobachten. Ein Teleskop von mindestens sechs Zentimeter Öffnung ist erforderlich, um den Veränderlichen auch während seiner lichtschwachen Phasen zu erkennen. Seine letzten Helligkeitsmaxima erreichte R Serpentis im Mai 2020 und im Mai 2021 mit jeweils etwa 6,1 mag (siehe nebenstehende Lichtkurve). Da sich der Zeitpunkt des Maximums von Jahr zu Jahr nur um neun Tage zu früheren Daten verschiebt, der SternEin aus Gasen bestehender Himmelskörper, der selbst leuchtet. Während der meisten Zeit ihres Dasein werden Sterne durch zwei widerstreitende Kräfte im Gleichgewicht gehalten: durch die Gravitation, die den Stern zusammenzudrücken sucht, und durch den Strahlungsdruck, der durch Kernfusionsprozesse im Inneren entsteht und die Gaskugel auseinanderzutreiben versucht. Unterschiede zwischen den Sternen und ihren Entwicklungswegen kommen im Wesentlichen durch ihre unterschiedliche Masse zustande. aber bereits im April günstig am Abendhimmel steht, lassen sich die Maxima auch in den nächsten Jahren gut verfolgen.

Lichtkurve des Mira-Veränderlichen R Serpentis. Die scheinbare Helligkeit des pulsierenden Sterns schwankt mit einer Periode von etwa 356 Tagen um sieben bis acht Magnituden. Während der beiden letzten Maxima erreichte R Serpentis knapp die Sichtbarkeitsschwelle für das freie Auge. Die beobachteten Helligkeiten im Maximum liegen üblicherweise zwischen 5,2 und 7,9 mag. Im Minimum sinkt die Helligkeit auf einen Wert zwischen 12,9 und 14,4 mag. Jeder Messpunkt in dieser Lichtkurve entspricht einer visuellen Helligkeitsschätzung eines Amateurastronomen. (Bild: AAVSO)

Der Veränderliche R Serpentis liegt im Kopf der Schlange, etwas südlich der Verbindunglinie zwischen den Sternen Beta und Gamma Serpentis (β und γ Ser), die am Himmel 2,5° auseinanderliegen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme betrug die Helligkeit von R Serpentis nur 10 mag; ein kleiner Kreis markiert die Position des Veränderlichen. (Bild: Uwe Reichert)

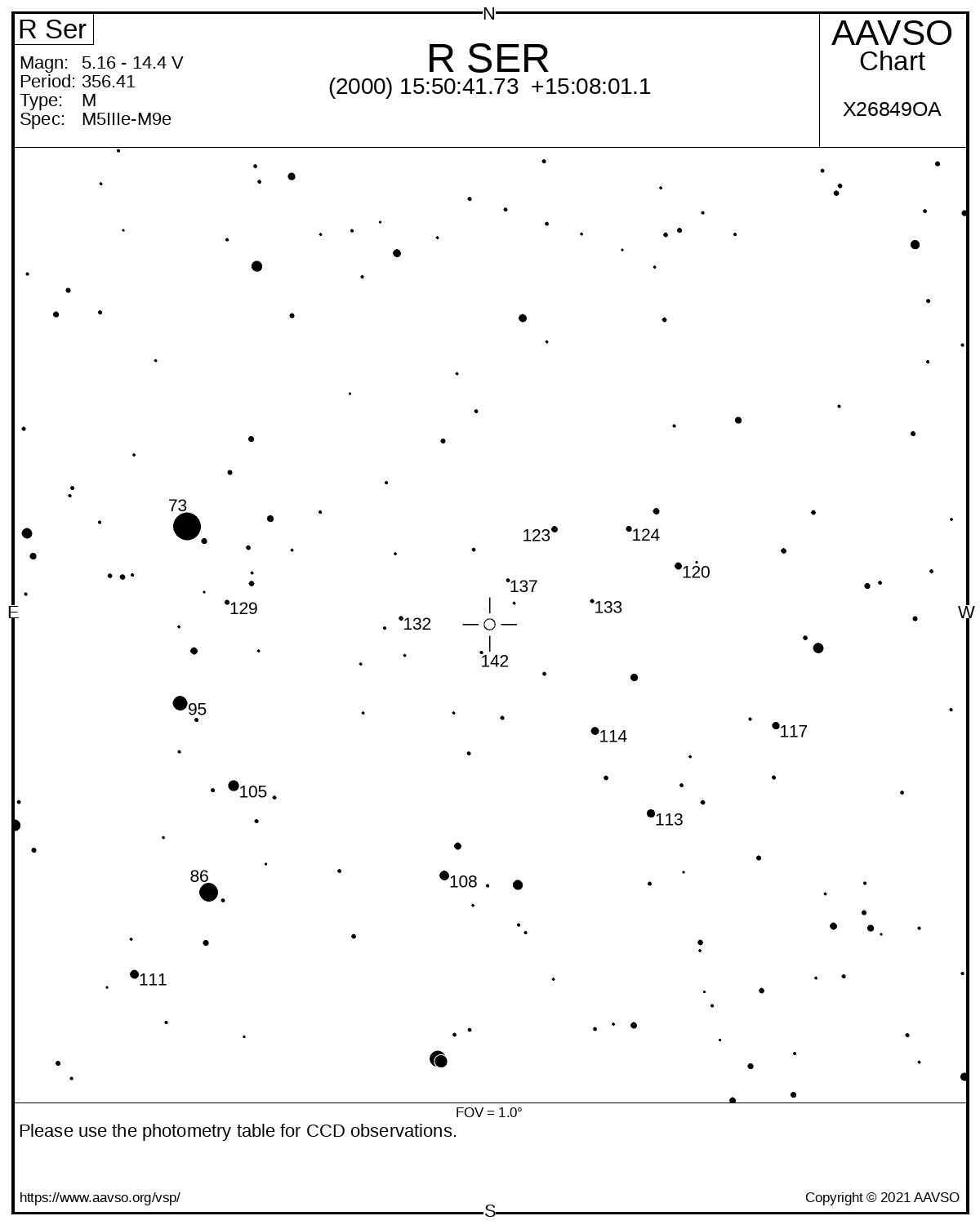

Umgebungskarten dieser Art lassen sich auf der Website der AAVSO für R Serpentis und andere veränderliche Sterne erstellen. In einer Eingabemaske wählt man unter anderem den Sternnamen, die Größe des gewünschten Himmelsausschnitts und die Grenzgröße der Sterne aus. In der hier gezeigten Karte ist Norden oben und Osten links; die Orientierung lässt sich auch für die Beobachtung am spiegelverkehrt abbildenden astronomischen Fernrohr einstellen. Die Helligkeiten von geeigneten Vergleichssternen sind in den Karten in Einheiten von Zehntel Magnituden angegeben. So bedeutet z.B. die „73“ eine visuelle Helligkeit von 7,3 mag. Dieser hellste Stern auf der Karte ist HD 142093; das Gesichtsfeld der Karte beträgt 1°. Die Notation in Zehntel Magnituden wird gewählt, um eine Verwechslung des Dezimalpunkts mit einem Stern zu vermeiden. (Bild: AAVSO)

Sternhaufen

Der Kugelsternhaufen M 5

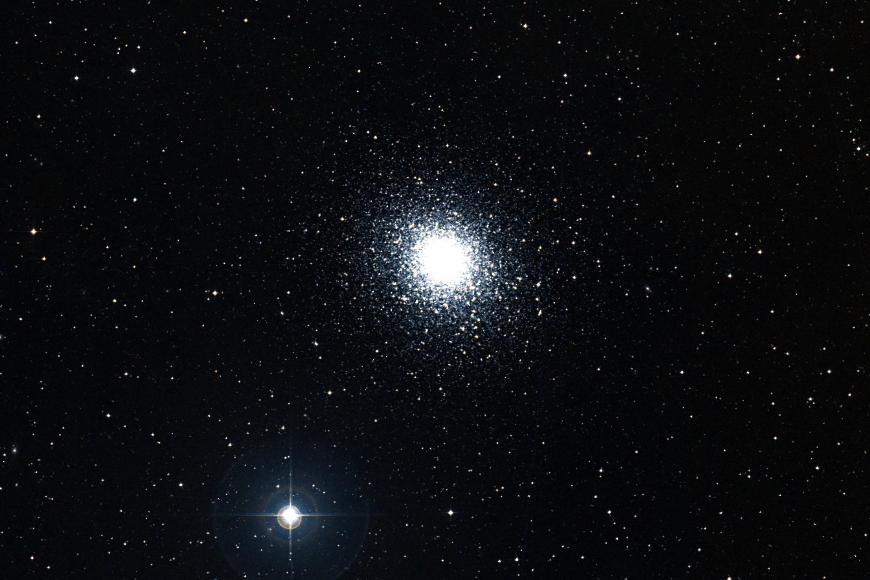

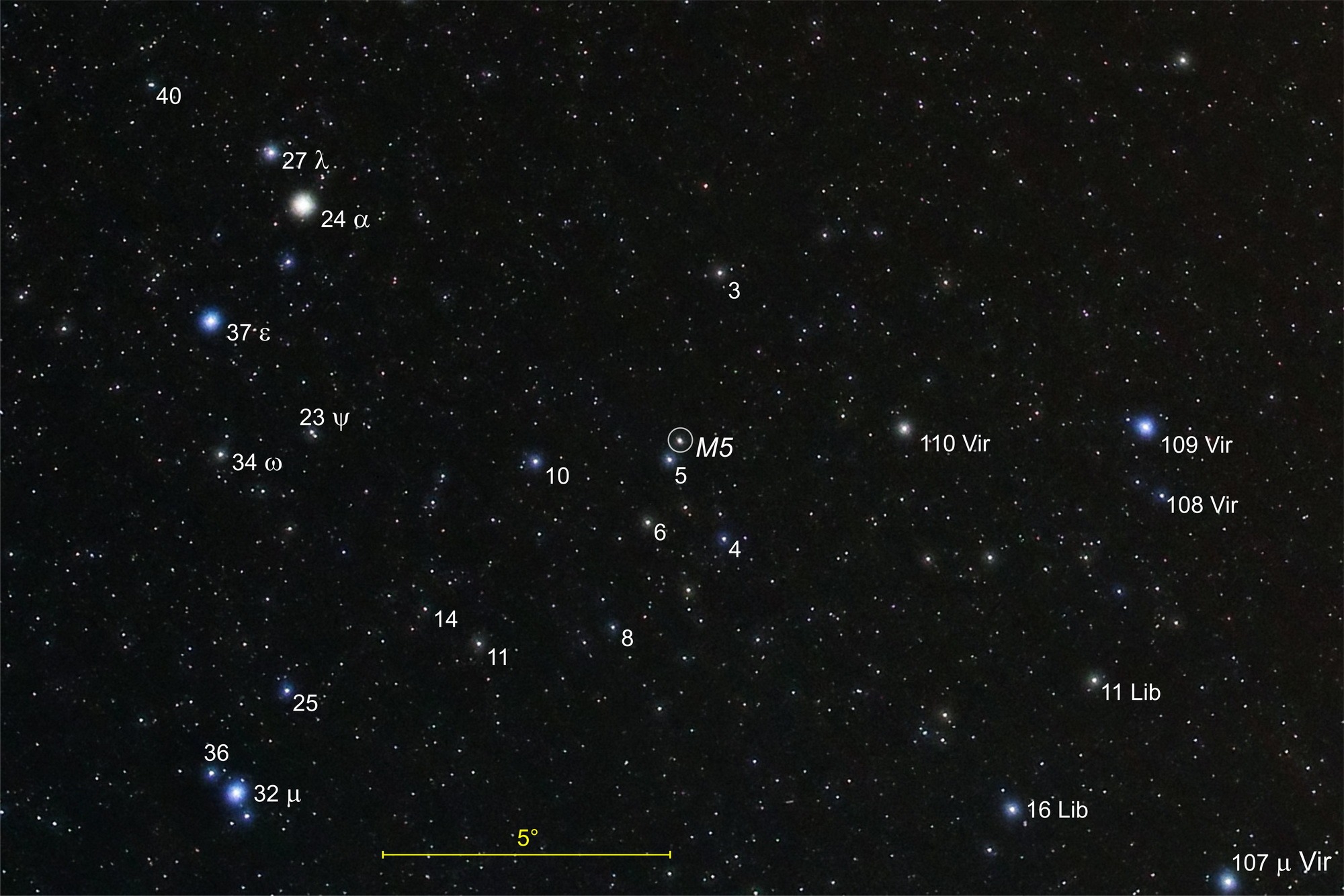

Messier 5 in der Schlange, auch unter seiner Katalognummer NGC 5904 bekannt, ist einer der schönsten Kugelsternhaufen des Nordhimmels und sowohl von seinem Erscheinungsbild als auch von seinen physischen Eigenschaften mit M 13 im Sternbild Herkules vergleichbar. Mit einer scheinbaren visuellen Helligkeit von 5,95 mag ist M 5 nur unwesentlich lichtschwächer als M 13. Aufsuchen mittels Starhopping Wir finden den Kugelsternhaufen M 5 im Kopf der Schlange. Wählen wir den 2,6 mag hellen Stern Alpha Serpentis (α Ser) als Ausgangspunkt, suchen wir zunächst den 7,7° in südwestlicher Richtung gelegenen Stern 5 Serpentis auf, der 5,0 mag hell ist. Nur 22 Bogenminuten nordwestlich dieses Sterns liegt M 5. Erfahrene Beobachter, die sich mit Hilfe der Starhopping-Methode von einem hellen Stern schrittweise über lichtschwächere Sterne zu ihrem Ziel hangeln, nutzen gerne die beiden Sterne 109 Vir (3,7 mag) und 110 Vir (4,4 mag) im östlichen Teil des Sternbilds Jungfrau (Virgo). Verlängert man die gedachte Verbindungslinie zwischen diesen beiden Sternen, deren Länge ziemlich genau 4° beträgt, um das gleiche Stück weiter nach Osten, gelangt man zum Kugelsternhaufen M 5. Diese Methode eignet sich insbesondere für parallaktisch montierte Teleskope mit einem kleinen Gesichtsfeld: Da alle drei Objekte ungefähr auf der Deklination +2° liegen, braucht man den Schwenk nur um die Stundenachse der Montierung auszuführen.

Der Kugelsternhaufen M 5 liegt nur 22′ nordwestlich des Sterns 5 Serpentis, der mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,0 mag noch gut mit bloßen Augen sichtbar ist. Eine interaktive Version dieses Bildes bietet der Aladin Sky Atlas des CDS, Strasbourg Observatory, Frankreich. (Bild: Digitized Sky Survey – STScI/NASA, Colored & Healpixed by CDS)

Im Kopf der Schlange (Serpens Caput) liegt der Kugelsternhaufen M 5, nur 2° nördlich vom Himmelsäquator. (Bild: Uwe Reichert)

Mit Hilfe hellerer Sterne in der Umgebung von M 5 lässt sich der Kugelsternhaufen leicht auffinden. Die Ziffern sind die Flamsteed-Bezeichnungen der Sterne, die griechischen Buchstaben die Bayer-Bezeichnungen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist das Kürzel Ser für die Sterne in der Schlange weggelassen. Das Kürzel Vir bezeichnet Sterne im Sternbild Jungfrau (Virgo), das Kürzel Lib solche im Sternbild Waage (Libra). (Bild: Uwe Reichert)

Der offene Sternhaufen M 16 im Adlernebel

Messier 16 (NGC 6611) im östlichen Teil der Schlange ist ein junger offener SternhaufenEine Ansammlung von Sternen, die physisch zusammengehören. Ein offener Sternhaufen ist eine relativ lockere Ansammlung von Sternen, die gemeinsam aus einer Gaswolke entstanden sind. Sie sind mit einigen Millionen Jahren relativ jung und insbesondere in der Ebene des Milchstraßensystems anzutreffen. Kugelsternhaufen sind regelmäßig geformt und enthalten einige Tausend bis einige Millionen alte Sterne., der in den hellen Emissionsnebel IC 4703 (Adlernebel) eingebettet ist. Dieses Objektpaar befindet sich rund 5700 Lichtjahre von der Erde entfernt in den Randbezirken des Sagittarius-Carina-Spiralarms unseres Milchstraßensystems. Der mit dem SternhaufenEine Ansammlung von Sternen, die physisch zusammengehören. Ein offener Sternhaufen ist eine relativ lockere Ansammlung von Sternen, die gemeinsam aus einer Gaswolke entstanden sind. Sie sind mit einigen Millionen Jahren relativ jung und insbesondere in der Ebene des Milchstraßensystems anzutreffen. Kugelsternhaufen sind regelmäßig geformt und enthalten einige Tausend bis einige Millionen alte Sterne. verbundene Emissionsnebel wird in der Literatur häufig ebenfalls als Messier 16 (M 6) bezeichnet, während die Katalogbezeichnung NGC 6611 für den offenen SternhaufenEine Ansammlung von Sternen, die physisch zusammengehören. Ein offener Sternhaufen ist eine relativ lockere Ansammlung von Sternen, die gemeinsam aus einer Gaswolke entstanden sind. Sie sind mit einigen Millionen Jahren relativ jung und insbesondere in der Ebene des Milchstraßensystems anzutreffen. Kugelsternhaufen sind regelmäßig geformt und enthalten einige Tausend bis einige Millionen alte Sterne. reserviert ist und die Bezeichnung IC 4703 für den Emissionsnebel. An dieser Stelle sei der offene SternhaufenEine Ansammlung von Sternen, die physisch zusammengehören. Ein offener Sternhaufen ist eine relativ lockere Ansammlung von Sternen, die gemeinsam aus einer Gaswolke entstanden sind. Sie sind mit einigen Millionen Jahren relativ jung und insbesondere in der Ebene des Milchstraßensystems anzutreffen. Kugelsternhaufen sind regelmäßig geformt und enthalten einige Tausend bis einige Millionen alte Sterne. besprochen, der bei der visuellen Beobachtung besonders auffällt, während der Emissionsnebel, der hauptsächlich für die Astrofotografen interessant ist, unter dem Abschnitt Nebel vorgestellt wird.

Der offene Sternhaufen M 16 in der Schlange ist in einen rötlich leuchtenden Emissionsnebel eingebettet, in dem noch immer neue Sterne entstehen. Der eingezeichnete Kreis mit einem Radius von 10 Bogenminuten markiert die ungefähre Ausdehnung des Sternhaufens. (Bild: Klaus Jäger)

Wir finden den offenen Sternhaufen M 16 in der südöstlichen Ecke des Sternbilds Schlange in einem Bereich der Milchstraße, der von hellen Sternwolken und vielen Gas- und Dunkelnebeln geprägt ist. (Bild: Uwe Reichert)

Der offene Sternhaufen IC 4756

Im östlichen Teil der Schlange, nahe dem Schwanzende dieses himmlischen Kriechtieres, liegt der offene SternhaufenEine Ansammlung von Sternen, die physisch zusammengehören. Ein offener Sternhaufen ist eine relativ lockere Ansammlung von Sternen, die gemeinsam aus einer Gaswolke entstanden sind. Sie sind mit einigen Millionen Jahren relativ jung und insbesondere in der Ebene des Milchstraßensystems anzutreffen. Kugelsternhaufen sind regelmäßig geformt und enthalten einige Tausend bis einige Millionen alte Sterne. IC 4756. Mit einer Winkelausdehnung von 1,5° ist er einer der größten Vertreter dieser Objektklasse am Himmel. Etwa 80 Sterne der Helligkeiten 7 bis 12 mag sind locker über diese Fläche verstreut. In den Außenbezirken des Milchstraßenbandes gelegen, wirkt IC 4756 mit bloßen Augen betrachtet wie eine lokale Aufhellung in dem schimmernden Band. Ein Fernglas enthüllt zahlreiche Einzelsterne, die zu diesem Leuchten beitragen, und zeigt klar den Haufencharakter dieser Sternansammlung.

Im offenen Sternhaufen IC 4756 in der Schlange verteilen sich rund 80 Sterne heller als 14 mag auf einem Areal von 1,5° Durchmesser. Hellster Stern in diesem Sternhaufen ist HD 172365 mit 6,4 mag unten links im Bild. Am oberen Bildrand befindet sich HD 172046 mit einer scheinbaren Helligkeit von 6,6 mag, der unserer Erde näher liegt als der Sternhaufen. Der gezeigte Bildausschnitt umfasst ein Himmelsfeld von 74′ × 50′. Eine interaktive Version dieses Bildes bietet der Aladin Sky Atlas des CDS, Strasbourg Observatory, Frankreich. (Bild: Digitized Sky Survey – STScI/NASA, Colored & Healpixed by CDS )

Wir finden den offenen Sternhaufen M 16 in der südöstlichen Ecke des Sternbilds Schlange in einem Bereich der Milchstraße, der von hellen Sternwolken und vielen Gas- und Dunkelnebeln geprägt ist. (Bild: Uwe Reichert)

Der Adlernebel im Sternbild Schlange ist ein rötlicher Emissionsnebel, dessen Wasserstoffwolken von mehreren jungen, heißen O- und B-Sternen hoher Leuchtkraft zum Leuchten angeregt werden. Das relativ dünn verteilte Wasserstoffgas ist von dichteren Gas- und Staubwolken durchzogen, in dem noch heute Sterne entstehen. Eine Wolkenstruktur, die an die Schwingen eines fliegenden Adlers erinnert, gab dem Nebel seinen Namen. Das Kompositbild ist eine Weitfeldaufnahme mit dem 2,2-Meter-Teleskop der ESO auf dem La Silla, Chile. (Bild: ESO)

Wie nah die hochwertigen Fotos von Amateurastronomen an die Qualität der an Großobservatorien angefertigten Aufnahmen herankommen, belegt dieses Bild, das mit einem 12-Zoll-Spiegelteleskop aufgenommen wurde. Das Kompositbild ist eine Überlagerung zahlreicher Einzelaufnahmen; die Gesamtbelichtungszeigt beträgt 145 Minuten. (Bild: Reiner Guse )

Der Adlernebel und die Säulen der Schöpfung − ein Vergleich im sichtbaren und infraroten Licht

Wie unterschiedlich der Adlernebel M 16 in verschiedenen Wellenlängenbereichen aussieht, zeigt dieser Vergleich. Ein Aufnahme ist mit dem 2,2-Meter-Teleskop der Europäischen Südsternwarte ESO im sichtbaren Licht aufgenommen. Das Weltraumteleskop Spitzer fotografierte die gleiche Region im infraroten Licht. Klicke auf die Pfeile im Bild, um zwischen den Ansichten im Visuellen und im Infraroten zu wechseln. Ein Klick auf das Bild selbst, vergrößert die Ansichten (Bilder: ESO und NASA/JPL-Caltech/ Institut d’Astrophysique Spatial)

Das Weltraumteleskop Hubble machte im Jahr 1997 die „Säulen der Schöpfung“ populär – eine Struktur aus relativ dichten Staub- und Gasmassen, in deren Inneren gerade Sterne entstehen. Das Hubble-Teleskop fotografierte diese Struktur sowohl im sichtbaren Licht als auch im Infraroten. Da infrarotes Licht Staubwolken besser durchdringen kann als das sichtbare Licht, zeichnen sich auf Infrarotfotos auch Sterne hinter den interstellaren Wolken ab. Klicke auf die Pfeile im Bild, um zwischen den Ansichten im Visuellen und im Infraroten zu wechseln. (Bilder: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) )

Diese gespenstische Staubsäule, die an den Kopf eines Drachen mit langem Hals erinnert, befindet sich östlich des Sternhaufens in M 16. Die riesige Struktur erstreckt sich über 9,5 Lichtjahre − das ist die doppelte Entfernung zwischen unserer Sonne und unserem nächsten Nachbarstern. (Bild: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

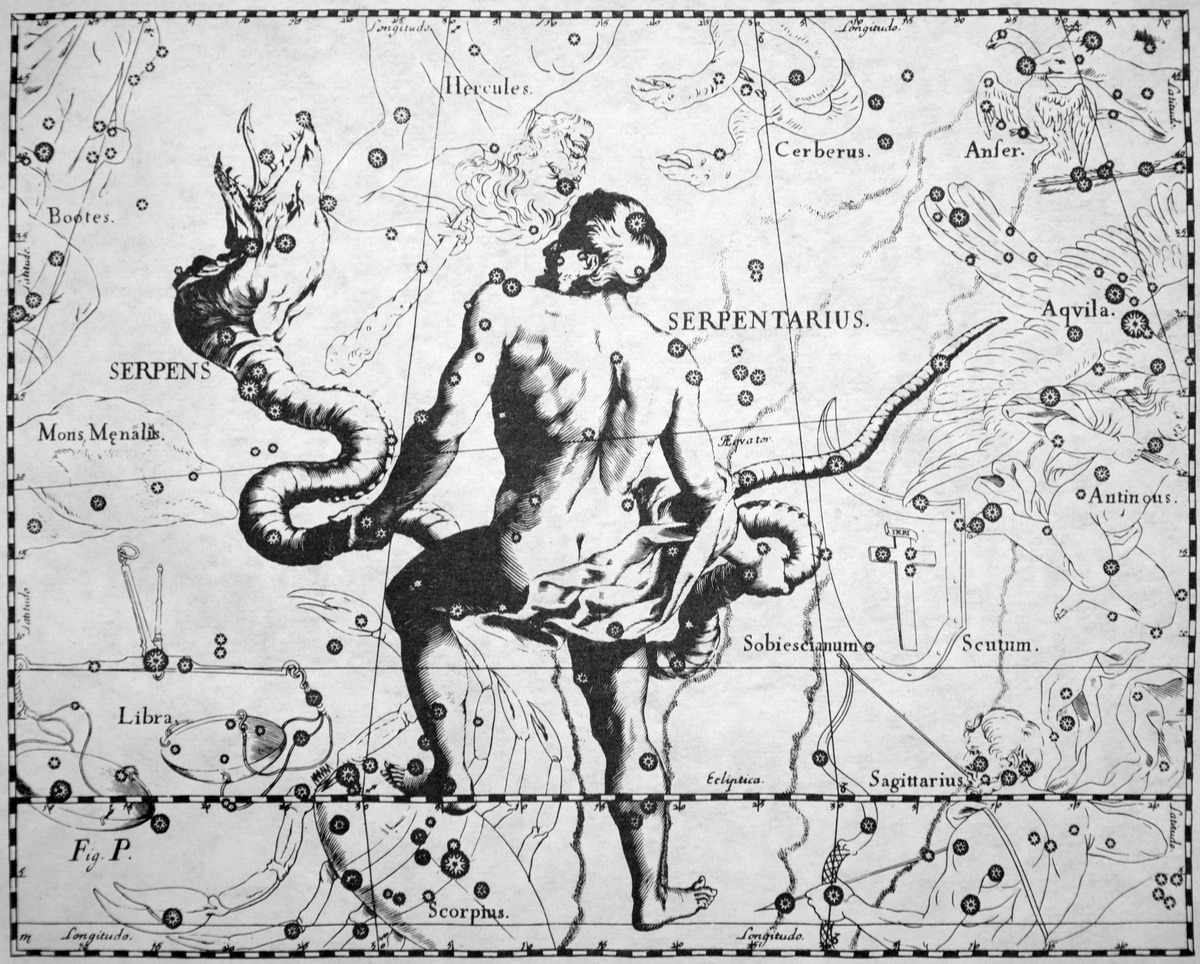

Ursprung des Sternbilds Schlange

Die Sternbilder Schlange (Serpens) und Schlangenträger (Ophiuchus, hier Serpentarius genannt) in der Darstellung von Johannes Hevelius (1611-1687). Der Danziger Astronom stellte die Sternbilder seitenverkehrt dar – also so, wie sie auf einem Himmelsglobus erscheinen würden, den man von außen betrachtet. (Aus: Johannes Hevelius, Sternenatlas, russische Ausgabe, Taschkent 1978. Repro: Uwe Reichert)