Allgemeines

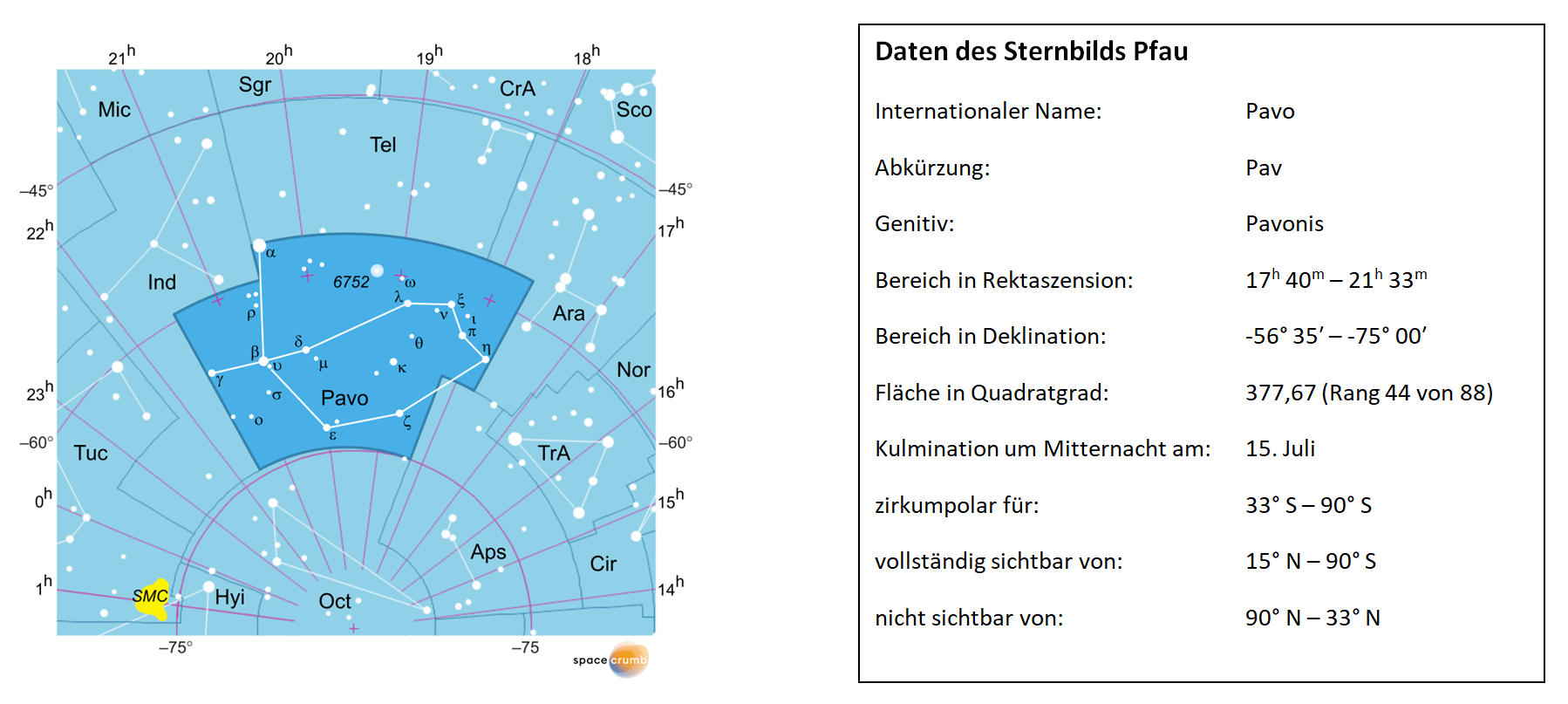

Das wenig markante Sternbild Pfau liegt abseits der südlichen Milchstraße. Einzig der helle Stern Alpha Pavonis (α Pav) sticht aus dem Himmelsareal heraus. (Bilder: Uwe Reichert)

(Bewege den Mauszeiger über das obere Bild, um die figürliche Darstellung des Sternbilds einzublenden. Klicke auf das linke untere Bild, um es zu vergrößern.)

Sternhaufen

Der Kugelsternhaufen NGC 6752

Der Kugelsternhaufen NGC 6752 befindet sich im Norden des Sternbilds Pfau bei einer Deklination von −60 Grad. Der Winkelabstand zu dem weiter nordöstlich gelegenen hellen Stern Alpha Pavonis (α Pav) beträgt etwa 10 Grad. Nur 1,5 Grad westlich des Kugelsternhaufens liegt der 5,1 mag helle Stern Omega Pavonis (ω Pav). Mit einer scheinbaren visuellen Helligkeit von 5,4 mag ist NGC 6752 der vierthellste Kugelsternhaufen und unter einem klaren, dunklen Himmel bereits mit bloßen Augen zu sehen. Mit einem Fernglas ist er leicht aufzufinden und als diffuses Objekt wahrzunehmen. Deutlich ist die nicht-stellare Natur mit einem Teleskop zu erkennen; visuell erscheint der helle Zentralbereich mit einem Winkeldurchmesser von sechs Bogenminuten. Hohe Vergrößerungen und fotografische Aufnahmen zeigen auch Einzelsterne in den weiter außen liegenden Regionen. Insgesamt bedeckt der Kugelsternhaufen etwa 3/4 der scheinbaren Fläche des Vollmonds.Eigenschaften von NGC 6752

Der Kugelsternhaufen NGC 6752 befindet sich 1,5 Grad östlich des 5,1 mag hellen Sterns Omega Pavonis (ω Pav).

Der Kugelsternhaufen NGC 6752 in einer Aufnahme des Wide-Field Imagers am 2,2-Meter-Teleskop der ESO/MPG. (Bild: ESO)

Quellen:

- S.O. Souza et al.: Self-consistent Analysis of Stellar clusters: An Application to HST Data of the Halo Globular Cluster NGC 6752. In: The Astrophysical Journal, 890:38 (2020). DOI: 10.3847/1538-4357/ab6a0f

- Holger Baumgardt et al.: Fundamental parameters of Galactic globular clusters (as of May 2021).

Galaxien

Ein Zwilling unserer Galaxis am Südhimmel

Mit diesem visuellen Erscheinungsbild ähnelt NGC 6744 sehr stark unserem eigenen MilchstraßensystemUnsere Heimatgalaxie, die Galaxis. Sie enthält rund 400 Milliarden Sterne in einem diskusförmigen Gebilde mit einem bauchigen Zentralgebiet und ist durch Spiralarme strukturiert. Der Durchmesser des Milchstraßensystems beträgt rund 100 000 Lichtjahre, die Dicke des Zentralgebiets rund 20 000 Lichtjahre. Unsere Sonne befindet sich nahe der Zentralebene der galaktischen Scheibe und ist rund 30 000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt., dessen Aufbau wir nur indirekt erschließen können. Es gibt sogar eine kleine Begleitgalaxie, die als Analogon zu einer der Magellanschen Wolken fungiert. Diese Zwerggalaxie, NGC 6744A, steht offenbar unter dem Einfluss des starken Gravitationsfeldes der Muttergalaxie und zeigt auf Fotos eine zigarrenförmige Struktur. Über eine Sternenbrücke scheint sie mit einem der Spiralarme verbunden zu sein. Mit einer Entfernung von etwa 30 Millionen Lichtjahren und einer scheinbaren Helligkeit von 8,3 mag ist NGC 6744 der nächste und hellste Zwilling unserer Galaxis am Südhimmel. Ihr Durchmesser ist jedoch mit rund 180.000 Lichtjahren größer als derjenige unseres MilchstraßensystemUnsere Heimatgalaxie, die Galaxis. Sie enthält rund 400 Milliarden Sterne in einem diskusförmigen Gebilde mit einem bauchigen Zentralgebiet und ist durch Spiralarme strukturiert. Der Durchmesser des Milchstraßensystems beträgt rund 100 000 Lichtjahre, die Dicke des Zentralgebiets rund 20 000 Lichtjahre. Unsere Sonne befindet sich nahe der Zentralebene der galaktischen Scheibe und ist rund 30 000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt.s.

NGC 6744 ist eine Balken-Spiralgalaxie ähnlich wie unser Milchstraßensystem, deren flache Scheibe wir fast direkt von oben sehen. Sternentstehungsgebiete in den Spiralarmen leuchten rötlich. Rechts oben im Bild ist die kleine Begleitgalaxie NGC 6744A als kleine zigarrenförmige Struktur erkennbar. (Bild: ESO)

Die Balken-Spiralgalaxie NGC 6744

Zentrales Schwarzes Loch

Ebenso wie unsere Galaxis enthält auch NGC 6744 in ihrem Zentrum ein massereiches Schwarzes Loch, das nur wenig aktiv ist. Aus Beobachtungsdaten ergibt sich folgendes Bild: Die Kernregion der Galaxie NGC 6744 zeigt Emissionslinien geringen Ionisationsgrades, was in der astronomischen Fachsprache als LINER (low-ionization nuclear emission-line region) bezeichnet wird. Eine solche Emission ist generell entweder auf die Photoionisation von Gas durch die StrahlungDie Ausbreitung von Energie im Raum in Form von elektromagnetischen Wellen oder atomaren Teilchen. Elektromagnetische Wellen breiten sich stets mit Lichtgeschwindigkeit aus. Teilchenstrahlung kann sich unterhalb der Lichtgeschwindigkeit mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten, die von der kinetischen Energie der Partikel abhängt. Die Analyse der Strahlung kosmischer Objekte ist für Astronomen die wichtigste Methode, um Informationen über diese Himmelskörper zu bekommen. eines aktiven galaktischen Kerns (AGN) zurückzuführen oder auf Stoßwellen, die zum Beispiel durch Supernovae ausgelöst wurden und das Gas ionisieren. Letztere Möglichkeit ließ sich für NGC 6744 ausschließen. Genauere Untersuchungen ergaben, dass die Emissionen aus vier räumlich getrennten Regionen stammen, deren Ionisationsgrad unterschiedlich ist. Eine dieser Regionen ließ sich als zentraler AGN identifizieren, dessen StrahlungDie Ausbreitung von Energie im Raum in Form von elektromagnetischen Wellen oder atomaren Teilchen. Elektromagnetische Wellen breiten sich stets mit Lichtgeschwindigkeit aus. Teilchenstrahlung kann sich unterhalb der Lichtgeschwindigkeit mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten, die von der kinetischen Energie der Partikel abhängt. Die Analyse der Strahlung kosmischer Objekte ist für Astronomen die wichtigste Methode, um Informationen über diese Himmelskörper zu bekommen. die drei anderen Regionen ionisiert. Das „Kraftwerk“ des AGN ist eine Akkretionsscheibe um ein zentrales Schwarzes Loch, dessen Masse die Autoren der Studie auf sechs Millionen Sonnenmassen schätzen.

Die Galaxie NGC 6744 liegt 4° südlich vom Kugelsternhaufen NGC 6752). (Bild: Uwe Reichert)

Hinweise auf Galaxienverschmelzung

Beobachtungen weisen zudem darauf hin, dass es in der Entwicklung von NGC 6744 nur zwei signifikante Phasen der Sternentstehung gegeben hat: eine vor rund zehn Milliarden Jahren, während der Entstehung der GalaxieEigenständiges Sternsystem. Unsere eigene Heimatgalaxie heißt Galaxis oder Milchstraßensystem und ist mit rund 400 Milliarden Sternen eine mittelgroße Galaxie. Vermutlich gibt es im Universum mehrere hundert Milliarden Galaxien unterschiedlicher Größe. Ihre Formen sind sehr vielfältig; die beiden Haupttypen sind elliptisch und spiralförmig., und eine zweite vor rund einer Milliarde Jahren. Die Eigenschaften dieser beiden Sternpopulationen lassen sich durch die Annahme eines Verschmelzungsereignisses, eines so genannten Mergers, erklären. Demnach hätte sich die Vorläufergalaxie von NGC 6744 vor einer Milliarde Jahren eine kleinere GalaxieEigenständiges Sternsystem. Unsere eigene Heimatgalaxie heißt Galaxis oder Milchstraßensystem und ist mit rund 400 Milliarden Sternen eine mittelgroße Galaxie. Vermutlich gibt es im Universum mehrere hundert Milliarden Galaxien unterschiedlicher Größe. Ihre Formen sind sehr vielfältig; die beiden Haupttypen sind elliptisch und spiralförmig. einverleibt und aus deren Gasvorrat in relativ kurzer Zeit neue Sterne entstehen lassen.

Weitfeldaufnahme der Galaxie NGC 6744, die aus jeweils einer Aufnahme im Blauen, Roten und Infraroten zusammengesetzt ist. (Bild: ESO/Digitized Sky Survey 2)

Quellen:

- Patrícia da Silva, J.E. Steiner und R.B. Menezes: NGC 6744: A Nearby Milky Way Twin with a Very Low-luminosity AGN. In: The Astrophysical Journal 861:83. DOI: 10.3847/1538-4357/aac6e3

- Miranda Yew et al.: A Multi-Frequency Study of the Milky Way-Like Spiral Galaxy NGC 6744. In: Publications of the Astronomical Society of Australia 35, e015 (2018). DOI: 10.1017/pasa.2018.9

Ursprung des Sternbilds Pfau

Aus Alpha Pavonis wird Peacock

Ungewöhnlich ist der englische Eigenname Peacock für den hellsten Stern, Alpha Pavonis. Wie es dazu kam, schildert Donald H. Sadler (1908 – 1987) in seinen Erinnerungen „A Personal History of H.M. Nautical Almanac Office“: Als Ende der 1930er Jahre ein Navigationshandbuch für die britische Luftwaffe erstellt wurde, sollten alle für die astronomische Navigation nutzbaren hellen Sterne Eigennamen tragen. Für zwei Sterne des Südhimmels – Epsilon Carinae und Alpha Pavonis – gab es keine überlieferten Bezeichnungen, und deshalb kreierte das Almanac Office die Namen Avior und Peacock. Im Jahr 2016 übernahm die Internationale Astronomische Union diese Bezeichnungen in ihre offizielle Liste der Sternnamen.

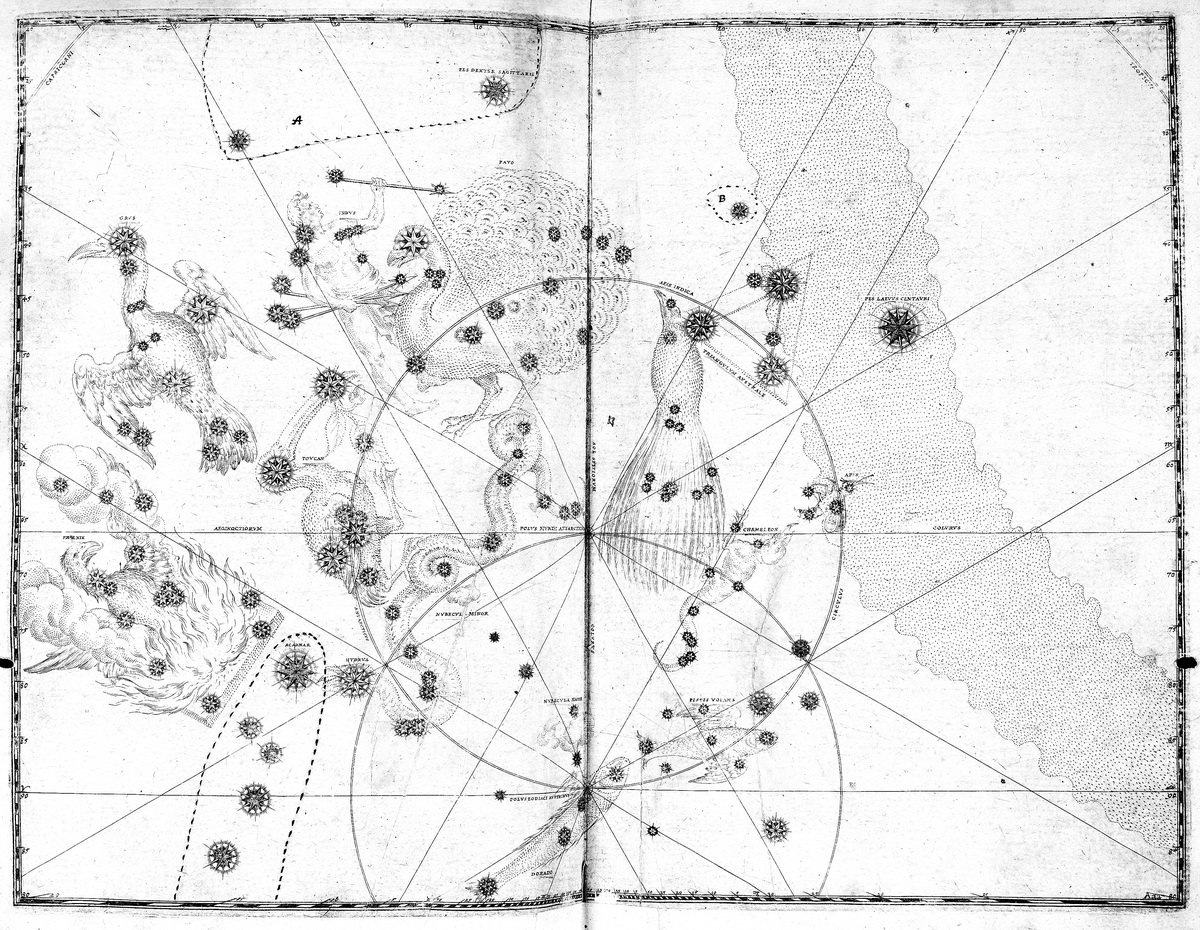

Johann Bayer bildete in seiner 1603 erschienenen „Uranometria“ erstmals die zwölf Sternbilder ab, die auf Seefahrer zurückgehen, darunter auch den Pfau. (Bild: Mit freundlicher Genehmigung des Verlags aus der Faksimile-Ausgabe der Uranometria 1603 von Johann Bayer, KunstSCHÄTZEverlag 2010, und der Universitätsbibliothek Heidelberg.)