Allgemeines

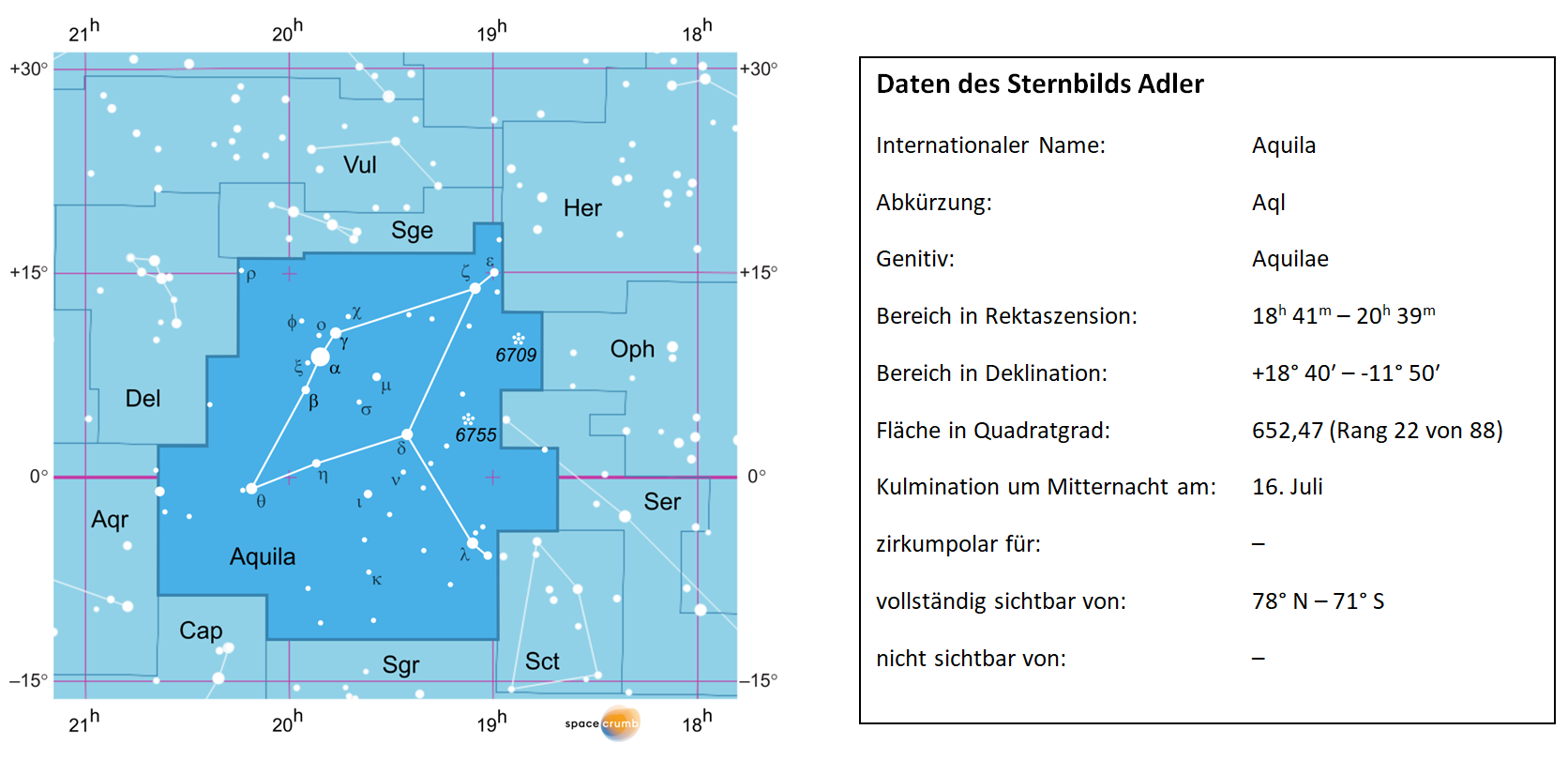

Markantes Kennzeichen des Adlers ist das helle Sternentrio aus Alpha, Beta und Gamma Aquilae. Der Hauptstern Alpha, auch Altair genannt, ist der zwölfthellste Stern am Himmel. (Bilder: Uwe Reichert)

Besondere Himmelsobjekte

Hinweis: Dieser Abschnitt ist in Bearbeitung.

Ursprung des Sternbilds Adler

Der Adler in der Herakles-Sage

Vermutlich konnten die Griechen nicht viel mit der astronomischen Deutung der sternkundigen Sumerer anfangen. Und so verbanden sie ihre eigenen Mythen mit dem Sternbild Adler. Nach einer Erzählung soll es derjenige Greifvogel sein, der in der Herakles-Sage eine Rolle spielte. Als nämlich Herakles auf seinen Abenteuerreisen durch den Kaukasus kam, stieß er dort auf den an eine Säule gefesselten Prometheus. Dieser war bei den Göttern in Ungnade gefallen, weil er den Menschen das Feuer gebracht hatte. Um die Strafe noch zu verstärken, kam täglich ein Adler vorbei, um ein Stück von Prometheus‘ Leber herauszuhacken. Jede Nacht wuchs das verletzte Organ wieder nach, und die Tortur wiederholte sich. Herakles befreite den Unglücklichen von seinen Qualen, indem er den Adler mit einem Pfeil erschoss. Die Tatwaffe soll noch heute im benachbarten Sternbild Pfeil (Sagitta) zu sehen sein. Diese Episode, die der Dichter Hesiod im 7. Jahrhundert v. Chr. niederschrieb, verrät uns zwar, dass die Griechen die erstaunliche Regenerationsfähigkeit der Leber kannten; sie ist aber von der ursprünglichen astronomischen Bedeutung des Sternbilds Adler befreit. (Es sei denn, man wollte die Eigenschaft der Leber mit der symbolhaften Bedeutung der Wintersonnenwende für die Erneuerung des Jahres und des Lebens in Beziehung setzen.)

Eine Umzeichnung des Himmelsglobus des Atlas Farnese (Ausschnitt) zeigt die Sternbilder Adler, Schwan und Delfin in figürlicher Darstellung ohne Sterne. (Quelle: M. Manilius: Astronomicon, herausgegeben von Richard Bentley, London 1739.)

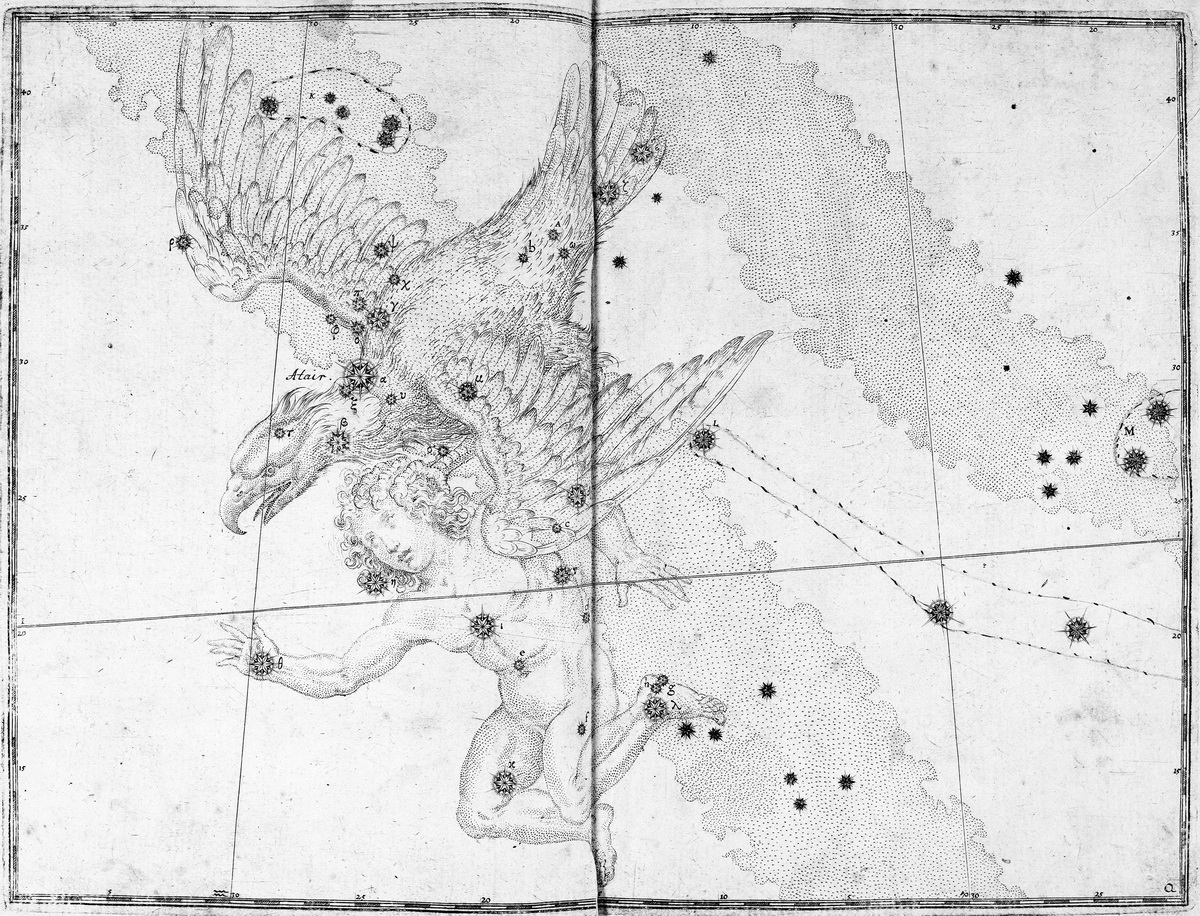

Eine Doppelseite aus dem historischen Sternatlas von Johann Bayer zeigt das Sternbild Adler, wie man es im 17. Jahrhundert sah: Der Greifvogel hält den Schopf des Jünglings Antinous in seinen Fängen und trägt ihn davon. (Bild: Mit freundlicher Genehmigung des Verlags aus der Faksimile-Ausgabe der Uranometria 1603 von Johann Bayer, KunstSCHÄTZEverlag 2010, und der Universitätsbibliothek Heidelberg.)

Quellen:

- Bradley E. Schaefer: The Epoch of the Constellations on the Farnese Atlas and their Origin in Hipparchus’s lost Catalogue. In: Journal for the History of Astronomy 36, S. 167-196 (2005). DOI: 10.1177/002182860503600202

- Dennis W. Duke: Analysis of the Farnese Globe. In: Journal for the History of Astronomy 37, S. 87-100 (2006). DOI: 10.1177/002182860603700107

- John H. Rogers: Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions. In: Journal of the British Astronomical Association 108, S. 9-28 (1998). Abstract

- Gotthard Strohmaier: Die Sterne des Abd ar-Rahmnan as-Sufi. Müller & Kiepenheuer, Hanau 1984